初秋時節,新疆生產建設兵團第三師四十五團前海鎮的養殖基地裡,成群的澳洲淡水龍蝦正迎來豐收。技術員王冬一邊收網一邊笑言:「忙點好,養龍蝦能掙錢。」這片曾經的鹽鹼地,如今卻因龍蝦產業而生機勃勃。

據南方日報報道,兩年前,當地首次試養澳洲淡水龍蝦。憑藉優質水源與充足日照,龍蝦生長迅速,肉質鮮美,市場需求旺盛。新疆鹽鹼地面積佔全國近四成,近年各地紛紛嘗試利用這些資源發展水產養殖,把「鹽鹼水」變為「致富泉」。

注入技術活水

隨著廣東援疆的不斷推進,資金、技術與人才的流入,為新疆水產養殖打開了全新局面。在三師五十一團,君耕農業循環水產養殖公司總經理劉滿義憶述,當初決定養殖加州鱸魚時,曾為魚苗與養殖技術發愁。最終,他通過廣州的中國水產科學研究院南海水產研究所找到了答案。研究人員不僅推薦優質魚苗,還指導搭建循環養殖系統,使基地年產量短短一年多便突破10噸。

「我們的鱸魚在南疆一公斤能賣100多元。」劉滿義直言,雖然技術水平仍需提高,但市場潛力巨大。他計劃新增南美白對蝦等品種,並正積極爭取廣東的技術與資金支持。

廣東援疆資金近年幫助新疆建成大面積工廠化養殖大棚和千畝室外魚塘,同時邀請專家多次入疆培訓,提升鹽鹼水調節與病害防治水平。南海水產研究所的吳風霞表示:「這正是廣東的優勢所在,我們希望用科技持續助力南疆水產業壯大。」

鹽鹼地「鮮味」走向大灣區

水產養殖的蓬勃發展,改寫了新疆鹽鹼地的產業版圖。數據顯示,去年新疆水產品產量已達19.25萬噸。但本地消費有限,要做大市場,必須走出去。人口大省廣東,對海鮮水產的需求巨大,正是理想出口地。

在廣州,不少市民發現超市售賣的大閘蟹標註產自新疆阿勒泰。由於當地晝夜溫差大,螃蟹提前完成蛻殼,比江浙產區更早上市,肉厚膏肥,受到廣東消費者追捧。

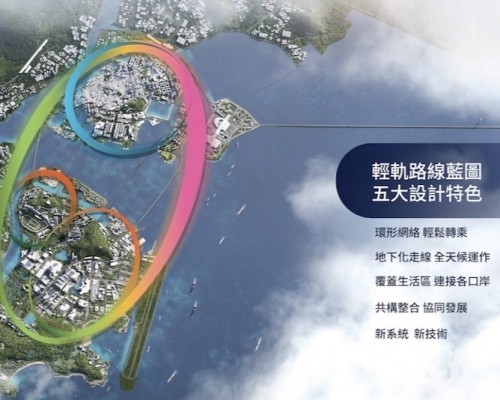

近三年來,廣東援疆推動「疆品南下、粵品北上」,打通兩地經濟「內循環」。廣州—喀什直飛航線已由每週三班增至每日一班,全年客座率超85%;「大灣區—中吉烏」國際多式聯運班列亦持續運行。交通與市場「任督二脈」暢通後,新疆特產在大灣區乃至全球市場加速出圈。

百億級市場逐步成型

在“疆品南下”平台支持下,新疆特色農產品電商銷售屢創佳績。以喀什疏附縣的木亞格杏為例,去年銷量同比大增逾6倍,今年8月再度熱銷,短短3天銷售額突破800萬元。當地果農笑言:“杏子已成了金果子。”

粵新兩地的經濟互聯互通已逐漸形成規模效應。線上有11個主題館,線下有7個體驗館在大灣區落地運營,為新疆水產與農特產品開闢廣闊銷售渠道。數據顯示,2024年粵新雙邊特色產品交易額已突破124億元,形成一個百億級市場。 (編輯部)