侵華戰爭爆發後,當時宣佈中立的葡萄牙政府非常擔心日本佔領澳門,透過巴西政府向日本政府明確發出照會指出,如果日本膽敢侵略澳門,巴西將會把國內的300多萬日本移民全部驅逐出境,令到澳門成為抗戰中的「世外桃源」,於是大批難民不斷湧入澳門避禍。接下來幾年里,澳門人口從1939 年的17萬人激增至約70萬人,給這個小殖民地的經濟帶來了沈重壓力。

1942年,鏡湖醫院與怡興堂合辦施粥會救濟貧民。(澳門鏡湖醫院慈善會提供,摘自 「澳門記憶」 文史網)

1942年,鏡湖醫院與怡興堂合辦施粥會救濟貧民。(澳門鏡湖醫院慈善會提供,摘自 「澳門記憶」 文史網)

澳門屬於外向型經濟,嚴重依賴對外貿易。由於香港及東南亞廣大地區均已被日軍佔領,海上交通線被切斷,賴以生存的對外貿易嚴重萎縮。不久,工業生產就因原材料匱乏、市場萎縮陷入困境。別的姑且不論,就連維持百姓生存的糧食都嚴重缺乏。

第一次糧食恐慌期

1942年1月,澳門步入抗戰以來第一次糧食恐慌期。由於戰爭時期,海上交通斷絕,對外對內貿易一度中斷,特別是海外的洋米無從運入,糧食只能來自中山、新會等縣,而日軍漢奸又力加操縱,從中牟取暴利,致使糧食價扶搖直上。1942年糧價暴漲,黑市米每斤8元以上,每擔800元,而普通勞動者平均日薪約一元,只能買米一百多克,當時居民只得靠食木瓜莖、野菜、榕樹子來充飢。高士德馬路榕樹子最多,俯拾人眾多,成為一景,如能吃到粥的人家已算不錯。當時有一種稱為「馬粟」(粟米),堅硬非常,基本上無法煮爛,難以消化,食者從大便排出;飢民已飢不擇食,不少飢民竟從糞便中撿回粟米再煮食。

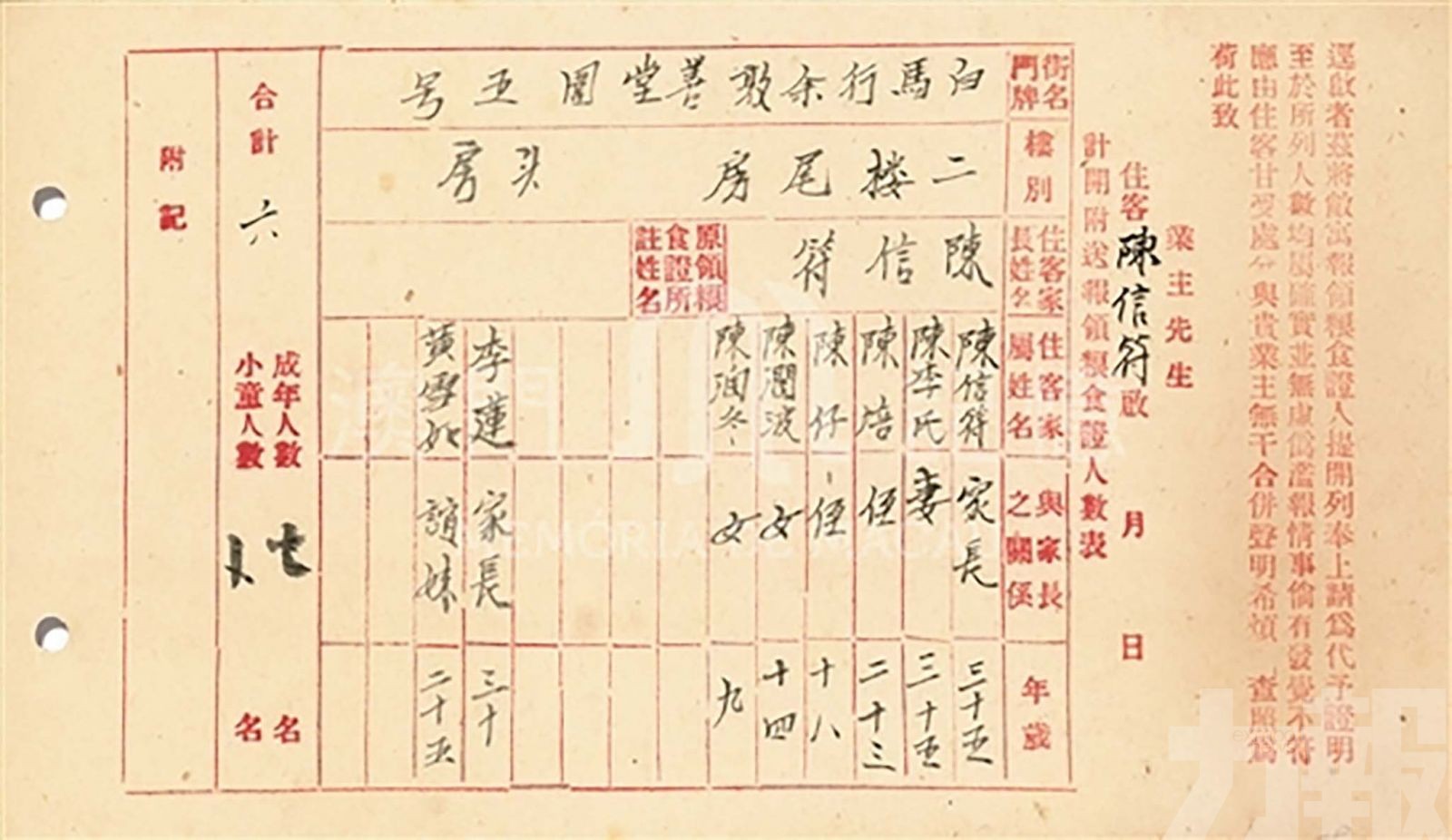

為保障供應和解決澳門市民食物短缺問題,澳葡政府在澳門和氹仔等地設有公價米出售站15處,頒布條例限定米市價格。但米商仍有哄抬價格,政府頒布新法令以打擊非法黑市米,從1941年開始執行糧食分配制度,居民憑米糧證到指定糧站限購分配的糧食,其餘的雜貨舖必須關閉。

澳門民間社團和慈善機構同樣以多種方式救濟難民和貧民:一是向貧民出售低價飯粥,二是贈醫施藥,三是施贈寒衣物品。例如,1941年1月,有百名難民在新口岸填築勞作,同善堂每天供給粥八大桶。1942年1月,天主教救濟會在長亭、媽閣等設立貧民飯場,每天平價售出1,000份,次年4月改為售粥。

平抑米價委員會

另據《澳門記憶》網站的《澳門出現抗戰以來第三次糧食恐慌期》記載,1945年5月23日,澳門出現抗戰以來第三次糧食恐慌期,因日軍封鎖澳門,再次出現食米短缺,導致米價暴漲,本月20日時,每擔米漲至280元。熱心人士甘志遠、黃森、黃球、黃祥等人組成「平抑米價委員會」。在有關平抑米價的會議上,該會委員當著經濟局局長羅保、貿易局司理梁基浩的面,指責政府將食米定價過高。由於該會對澳門米價的干預,導致24日澳門米價急跌,每擔米價一日間竟跌至60. 70元。

由陳錫豪的《抗日戰爭時期的澳門》稱:1945 年5月澳門的糧食危機,一方面米價上升到市民無力購買的地步,另方面是米商大量囤積不售,加上日軍封鎖澳門謠言,情況已到人人自危境地,米價上漲到每擔280元,政府曾委託9家米店出售公米,以每元10兩出售,則有人以每元9兩收購而以每元7兩出售,令糧價高漲,政府一直拿不出有效措施打擊。至5月底由當時經濟局長羅保等人出面召集米商,要求平抑米價,指令平抑米價委員會強力對付奸商,並由政府強制清點存米,調查發現全澳米商有存米達57,000斤,存穀更達694,000餘斤,在輿論指責下,米價開始下跌,並一日三跌。可見,米糧實是人為操縱。

一方有難,八方支持

總的來說,澳門在抗日戰爭期間成為中國難民和周邊外國僑民逃避戰爭的目的地,但澳門乃彈丸之地,戰時物資短缺,短期內人口激增,加上四週相繼淪陷,運輸困難,糧食不足終於爆發嚴重饑荒,餓死者眾。不過,一方有難,八方支持,澳門民間組織如鏡湖醫院慈善會、同善堂、天主教會、商會等相繼發起救助運動,賑濟難民,拯救了不計其數的寶貴生命。

澳門人還以認購抗戰救國證券、捐輸抗戰急需物資、募捐現金、組建抗戰救國宣講團、創辦抗戰刊物、安置賑濟居澳外國和各地難民等方式,開展抗戰救亡和宣傳,為抗戰提供了力所能及的支持和幫助。

本文部分內容引自「澳門記憶」文史網的由澳門歷史檔案館藏縮微膠捲的《戴恩賽電請設法救濟在澳僑胞案》以及由陳錫豪所著的《抗日戰爭時期的澳門》