在抗日戰爭的烽火歲月中,女性是澳門愛國救亡的主力軍。在民族生死存亡的關頭,澳門婦女以團結一致的行動和感人至深的愛國情操,積極投身於抗日救亡運動中,縱然她們未曾在前線衝鋒陷陣,但她們在抗日宣傳、醫療救護、物資募集和教育民生等多條無聲戰線上,匯聚成一股不可忽視的愛國力量。 「 救國會七君子」之一的史良女士在澳門中國救護團發表演講《抗戰期中青年的任務》。(澳門鏡湖醫院慈善會提供,摘自「澳門記憶」文史網)

「 救國會七君子」之一的史良女士在澳門中國救護團發表演講《抗戰期中青年的任務》。(澳門鏡湖醫院慈善會提供,摘自「澳門記憶」文史網)

振臂疾呼 為國發聲

澳門的知識女性率先站了出來。1937年底,澳門中國婦女慰勞會、中國婦女後援會和婦女互助社三團體聯合邀請救國會「七君子」之一的史良女士來到澳門。史良在中華總商會發表演說,宣傳抗戰的意義及後方民眾應有的責任,後又前往中國青年救國團發表《抗戰期中青年的責任》,呼籲志士青年應喚醒一般青年,為國家民族出力。其後,史良還參加了全澳婦女界在平安戲院舉行的歡迎會,進行《抗戰與婦女》的專題演講,說明抗日救亡男女有責。在史良等有識之士的呼籲下,澳門青年知識女性紛紛投身於抗戰宣傳工作中,加入青年鄉村服務團、回國服務團等救亡組織,她們的行動有效地凝聚了社會各界的力量,讓澳門的抗戰氛圍愈發濃厚。 1938年廣東潮安抗敵後援會宣傳部出版第期 《抗敵畫報》 ,其中用漫畫的方式描繪澳門花界唱曲籌款救國。(摘自 「澳門記憶」 文史網)

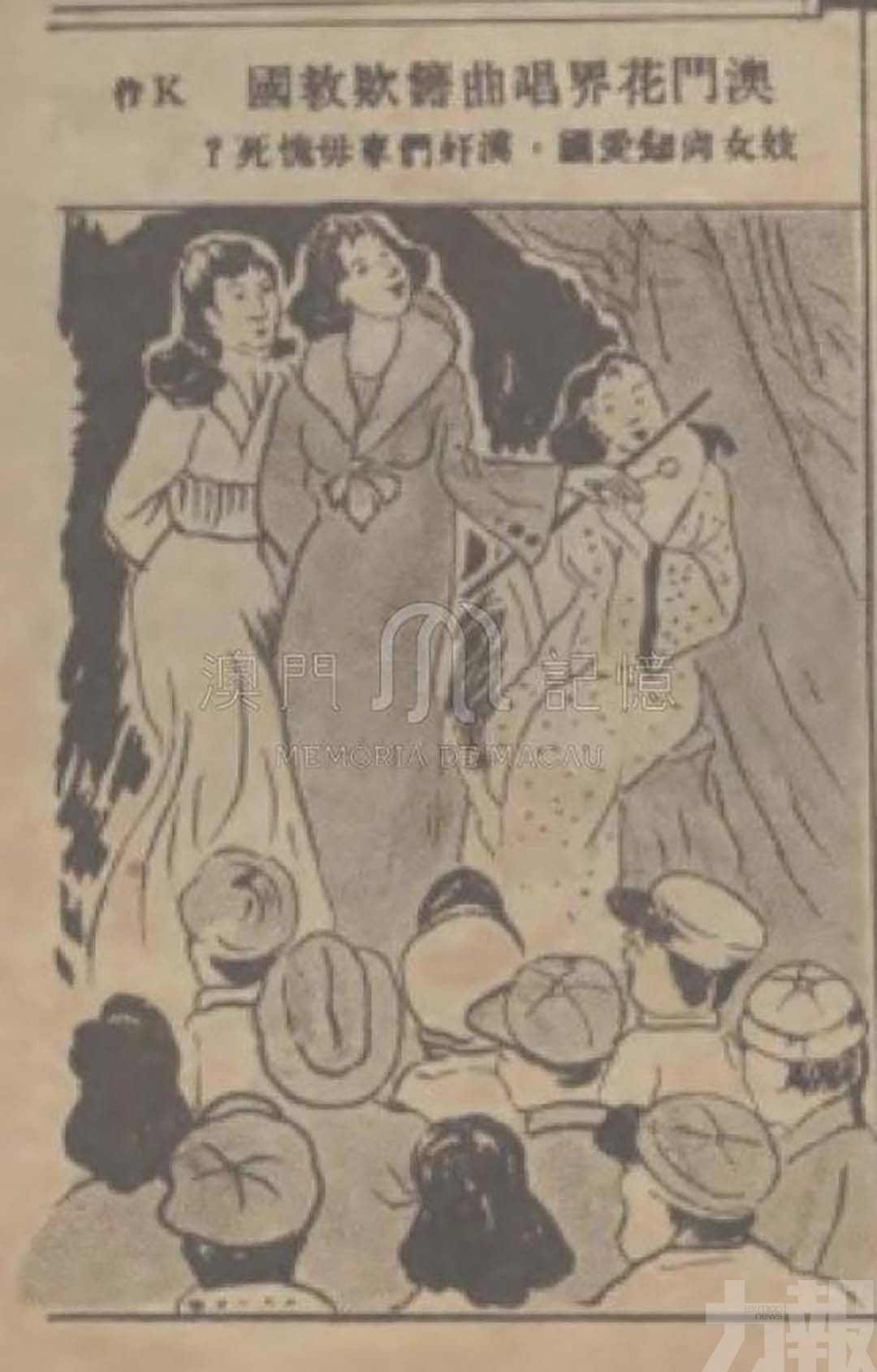

1938年廣東潮安抗敵後援會宣傳部出版第期 《抗敵畫報》 ,其中用漫畫的方式描繪澳門花界唱曲籌款救國。(摘自 「澳門記憶」 文史網)

白衣長城 生命補給

除了知識分子,廣大的普通婦女在後方也發揮了不可替代的作用。在鏡湖醫院和各個民間收容所,澳門婦女們擔任護士、義工,照顧從內地湧入的傷兵和難民,甚至有不少鏡湖醫院的護士之後還前往內地,成為游擊區衛生員。很多婦女亦響應號召,為國內將士縫製棉衣,一個月內分別縫製上百件棉衣、棉褲和500多件棉背心,捐往前線。

義唱義演 花界救國

在澳門的抗日畫卷中,來自所謂社會底層的女性亦令人動容,特別是歌姬和舞女們的貢獻。1940年,澳門福隆新街的舞女和歌姬自發組成「花界救災會」,當時許多人將自己的表演收入捐給抗日前線,甚至將攢下的首飾、積蓄亦全數捐出。當時澳門報章多以「商女也知亡國恨」等標題報導她們的愛國義舉。

澳門婦女在抗日戰爭中的貢獻不可或缺、不容忽視。她們不分階級、不計個人得失,共同譜寫了一曲感人肺腑的愛國詩歌。她們的事蹟是澳門家國情懷的實證,值得後世鄭重銘記。

(本文部分內容引自吳志良、湯開建、金國平所著之《澳門編年史》第五卷,廣東人民出版社,2009;以及廖澤雲主編之《鏡湖春秋文物集Ⅱ》,澳門鏡湖醫院慈善會,2011)