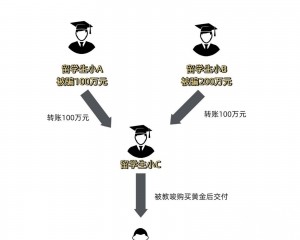

近日,橫琴粵澳深度合作區推出「育苗培優」企業培育計劃,首批89家「育苗」企業及18家「培優」企業入選。該計劃旨在通過精准化、梯度式的政策扶持,加速本土優質企業成長,推動琴澳產業協同發展,為澳門經濟適度多元提供新動力。 入選「育苗培優」名單的企業代表。(合作區經濟發展局供圖)

入選「育苗培優」名單的企業代表。(合作區經濟發展局供圖)

這一政策轉變被視作合作區產業發展從「普惠式」扶持走向兼顧「精准化」灌溉的重要一步。合作區創新發展研究院副院長張旭指出,「育苗培優」計劃意味著橫琴推動產業發展的政策理念更加深入,更加貼近重點企業的核心關切,同時,借助產業鏈培育與粵澳資源聯動,為構建更加富有活力的產業生態提供持續推力。

從「面上普惠」到「點上發力」

張旭認為,橫琴產業發展戰略清晰呈現「內外兼修」的特徵。一方面通過「招大引強」吸引外部優質龍頭企業入駐,快速夯實產業基礎;另一方面依託「育苗培優」計劃,培育根植於橫琴土壤的本土企業。這種模式,既應對了合作區當前階段產業發展不夠充分的問題,也著眼於長期內生動力的塑造。

據介紹,「育苗培優」培育體系由「育苗企業成長倍增計劃」和「培優企業賦能躍升計劃」兩大板塊構成,突出「企業為主、政府助推、梯度培育、優中選優」原則,貫穿企業的全生命發展週期。

其中,「育苗」企業需符合合作區「四新」產業導入方向,並設有明確的用人增長目標。企業發展至一定階段後,可被推薦進入「培優」序列,享受更為精准的政策支持和資源對接。

張旭認為,「育苗培優」計劃的核心,在於從以往「普惠性」政策向「精准聚焦」模式升級。通過建立分層、動態的企業庫,合作區可實現「靶向扶持」,直面企業在研發、市場、人才等方面的實際訴求。

「產業領頭羊」帶動生態集聚

值得注意的是,「育苗培優」計劃的入庫標準靈活,切合合作區當前產業發展實際,通過專家評估進行篩選,實行「可進可出」的淘汰更新機制。這一設計體現出合作區在產業政策上的探索性與靈活性,強調與企業實際發展態勢動態適配。

對於入庫企業的示範作用,張旭認為入庫企業作為產業鏈「領頭羊」,其快速成長將帶動上下游企業聚集,形成細分領域的產業集群;成功案例經推廣後,將吸引更多同類企業入駐,強化「磁吸效應」;而在精准服務過程中不斷優化的政策體系,更將持續改善整體營商環境,讓所有市場主體受益。

資料顯示,截至2025年7月底,合作區實有經營主體近6萬戶,其中澳資企業達7303 戶,比合作區成立時增長57.49%,政策效應初步顯現。隨著「育苗培優」計劃深入推進,樣本企業的成功經驗有望形成示範,帶動產業鏈上下游加速集聚。

根據規劃,至2029年,合作區將通過動態出入庫機制,累計助推超100家企業實現「育苗倍增」,「育苗」企業實際辦公人數目標達到10,000人。同時,力爭培育不少於三家國家級專精特新「小巨人」企業,推動30個專案入選澳門科技計劃並獲配套支持。

張旭認為,這一系列舉措,不僅致力於企業個體的成長,更意在構建一個層次分明、協同聯動、持續進化的產業生態,為琴澳一體化發展提供堅實支撐。