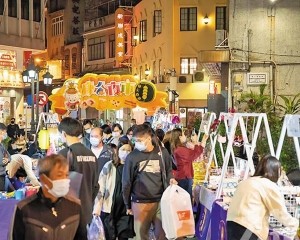

澳門文化局於2025年在多個文化空間舉行「非物質文化遺產市集」,展示澳門傳統手工藝,如剪紙、花燈、木雕、手織布等,邀請國家級及本地級非遺傳承人現場示範與指導,吸引了不同年齡層市民和學校團體參與。活動強調「社區共融」與「文化創新」,推動非遺文化生活化,促進青少年及市民普及參與。近年,文化局持續優化非遺保護與活化工作。官方清單顯示,澳門現有197個非物質文化遺產項目,其中11項成功申報為國家級非遺,包括媽祖信俗、魚行醉龍節、涼茶、粵劇、木雕及南音等。文化局每年聯合社區、學校推動「非遺零距離」體驗班及短期培訓,鼓勵新生代傳承。

2025年正值澳門歷史城區申遺20周年,文化局陸續推出專題展覽和國際文化論壇,結合現場導賞、座談與交流推廣,增強社區保護意識,促進中西文化融合。特區政府近年優化歷史建築修繕資助及管理模式,推動歷史建築和文化資源活化利用,部分空間已成為社區文創產業的新節點。

產業層面,非遺市集及展演活動有力帶動本地手工藝及文創產業成長。根據統計暨普查局2025年第二季公報,市民參與文化活動率達53.9%,單季人數約25.43萬;2023年文化展演收益為23.5億澳門元,產業增加值7.6億。非遺市集促進原材料、成品、旅遊等相關產業發展,為手藝人及創業者帶來新契機,也推動社區經濟與多元文化融合。

從發展規劃看,文化局將持續推動非遺社區互動、線上平台建設,深化普及教育,同時積極爭取特色項目列入國家級和世界級名錄,擴展國際交流空間,助力澳門非遺文化走向世界。各項舉措將進一步夯實澳門多元文化城市的精神底蘊,為城市可持續發展注入長遠動力。

總結來看,非物質文化遺產市集不僅彰顯了澳門傳統工藝和社區參與的活力,更結合教育、產業、城市更新等多重資源,有力推動本地文化的活化傳承與多元融合。隨著城市文化政策與產業支持的不斷優化,澳門的非遺工作正朝著國際化、現代化和產業化方向穩步邁進,為粵港澳大灣區建設及世界文化名城定位提供了堅實支撐。

博士智庫副理事長陳錦權