書, 是人類文明的重要載體,更是自古以來學習知識的重要工具,但書籍更多收藏在私人手中,然而隨著時代發展,人們對書籍的需求逐漸增加,圖書館亦應運而生。澳門作為著名的東西方文化交融城市,從最初的私人藏書到現代公共圖書館體系的確立,澳門用一百五十餘年的時間,完成了一場從知識壟斷到知識共享的深刻變革。 昔日的八角亭圖書館(約1950年代)。(澳門記憶官網圖片)

昔日的八角亭圖書館(約1950年代)。(澳門記憶官網圖片)

澳門早期圖書館的萌芽

19世紀中葉的澳門,作為葡萄牙在遠東的重要據點,正處於文化轉型的關鍵時期。1869年,崗頂劇院圖書館的成立拉開了澳門現代圖書館事業的序幕。這座由葡萄牙僑民籌建的圖書館,雖然服務對象有限,卻首次將「公共借閱」的概念引入澳門。隨後在1870年問世的澳門人圖書館,則進一步擴大了服務範圍,開始面向本地葡裔居民開放。

1873年是澳門圖書館發展史上具有里程碑意義的一年。這一年不僅見證了澳門陸軍俱樂部圖書館的成立,更值得銘記的是12月27日澳門總督歐美德頒布的第92號訓令。該訓令正式批准成立「澳門圖書館」社團組織,其章程明確規定:「建立及保持一家私人圖書館,收集國內外書籍,促進會員及捐贈者的教育及娛樂。」這一舉措標誌著澳門開始出現具有現代意義的圖書館雛形。

這些早期圖書館雖然規模有限,卻承載著特殊的歷史使命。它們不僅是知識的儲藏所,更是文化認同的象徵。在殖民語境下,這些以葡語文獻為主的圖書館,成為維繫葡萄牙文化認同的重要陣地。與此同時,它們也為澳門知識分子打開了一扇瞭解西方文明的窗口。

公共圖書館理念的確立

19世紀末,隨著啓蒙思想在全球範圍的傳播,公共圖書館理念開始在澳門萌芽。1894年,澳門政府在利宵學校設立圖書館的嘗試,雖然因經費短缺(每年僅一百雷依斯)而舉步維艱,卻引發了社會各界的廣泛討論。

當時葡文報刊《獨立日報》評論:「只有那麼一點點資金,實在估計不出到底需要多少年才能看到一座令人神往、好處無窮的圖書館的影子。」《澳門迴響》則更尖銳地指出:「本地區缺乏大眾閱讀風氣」,直指澳門在圖書閱覽設備方面的嚴重不足。這些批評聲音反映了知識階層對公共文化服務的迫切需求,也預示著澳門社會正在經歷一場深刻的文化覺醒。

轉機出現在1895年,澳門國立圖書館(今澳門中央圖書館前身)的成立標誌著澳門公共圖書館事業邁入新階段。首任館長馬德斯•安東尼奧•利馬面臨的卻是聖奧古斯丁修道院內一間破舊不堪的房間作為館捨。開館四年後的統計顯示,讀者僅36人,被閱書籍44本。這些數字背後,是殖民政府有限的投入與當地居民文化習慣之間的巨大鴻溝。

館捨變遷與功能拓展

20世紀上半葉,澳門國立圖書館經歷了頻繁的搬遷,這一過程恰似其身份認同的不斷調整。 1917年至1923年棲身於峰景酒 店,1924年至1929年遷往塔石殘疾人收容所,這種不穩定的狀態反映了殖民政府對文化事業重視不足的現實。

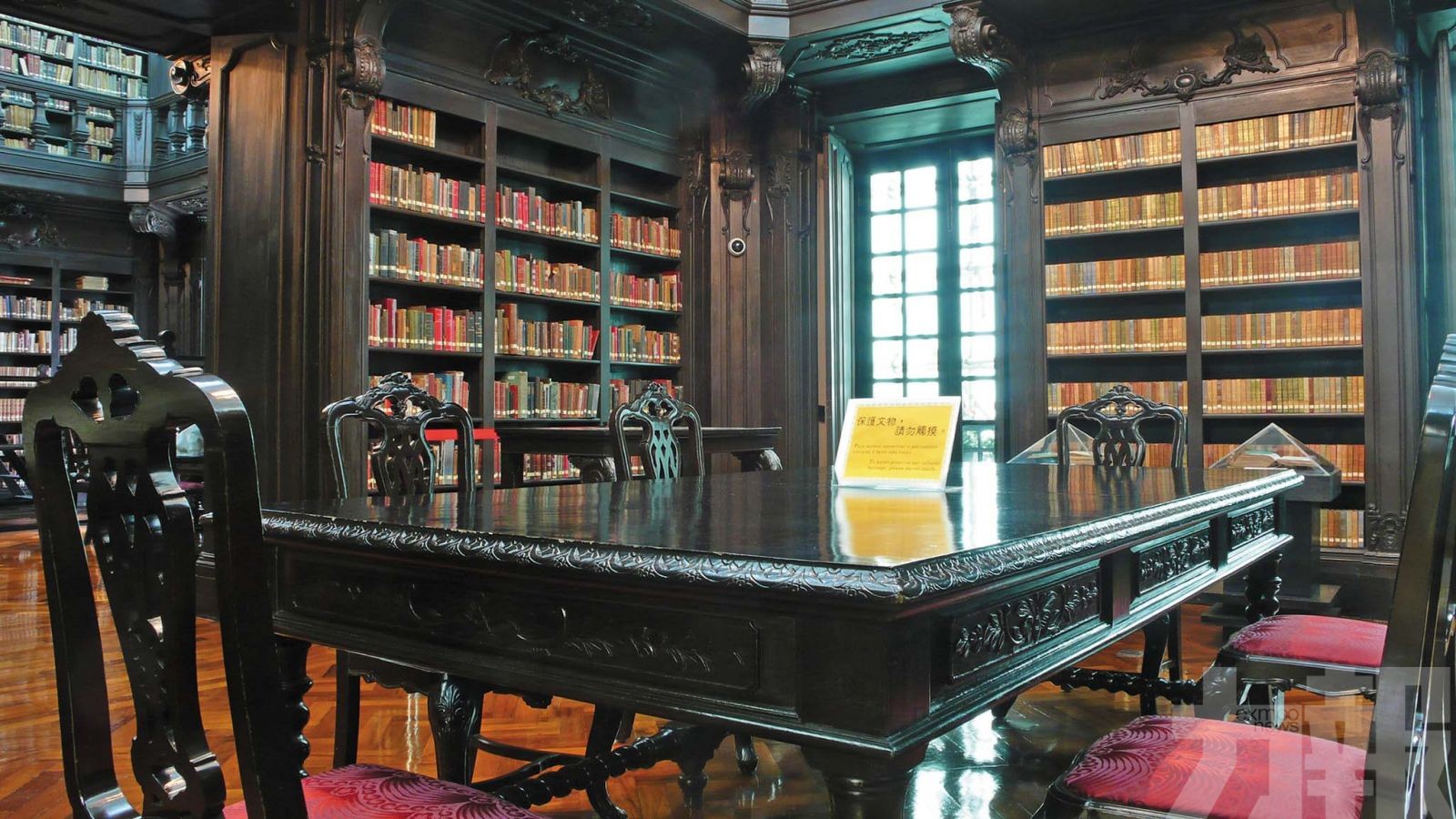

1929年成為轉折點。當時的市政廳讓出豪華樓層給圖書館,使議事亭藏書樓得以誕生。這座以葡國瑪弗拉修道院圖書館為藍本設計的文化殿堂,裝潢典雅,藏書豐富,包括17-20世紀中葉的外文古籍、非洲及遠東的葡萄牙歷史文獻珍本、《蜜蜂華報》(1822年創刊的葡文報紙,中國境內首份報紙),使其很快被譽為「東方最豪華的圖書館之一」。

這一時期,圖書館的社會功能開始拓展。 1941年,殖民政府規定所有出版機構必須呈送兩冊出版物給公共圖書館,這一法定收藏制度的建立,使圖書館開始承擔保存地方文獻的重要職責。 市政廳圖書館於1929 年2月開始使用,現名為議事亭藏書樓。 (澳門記憶官網圖片)

市政廳圖書館於1929 年2月開始使用,現名為議事亭藏書樓。 (澳門記憶官網圖片)

從單一機構到最大的公共圖書館系統

二戰後,澳門圖書館事業進入快速發展期。 1952年,根據葡萄牙海外省部長法令,澳門國立圖書館獲得無償接收葡萄牙和各海外省書刊的權利。至1962年,館藏已達43,336冊,服務能力顯著提升。此後,圖書館系統不斷擴展,分置多處,主要分為中文與葡文兩大語系。

這一時期,圖書館也開始注重本土文獻的收集與整理,特別是澳門地方文獻、土生葡人文化資料的收藏,體現了文化自覺意識的增強。一直發展到今天,澳門國立圖書館成為最大的公共圖書 館 系 統。 據1989年9月25日 第63/89/M號 法令,澳門國立圖書館改名為「中央圖書館」,成為澳門最大的公共圖書館系統。