第72屆澳門格蘭披治大賽車11月13日起點燃戰火,四天賽程引爆全澳。今年格蘭披治大賽車熱度再度飆升——門票早被幾乎搶購一空,週末賽事更是一票難求。旅遊局局長文綺華在賽前曾預測,本屆大賽預計吸引近50萬旅客湧入澳門,掀起又一輪旅遊熱潮。

第72屆澳門格蘭披治大賽車各項比賽16日正式煞科,四級方程式、GT世界盃、FR世界盃等矚目賽事在最後一個比賽日輪番上演,吸引眾多市民旅客到場。(澳門格蘭披治大賽車官網圖片)

第72屆澳門格蘭披治大賽車各項比賽16日正式煞科,四級方程式、GT世界盃、FR世界盃等矚目賽事在最後一個比賽日輪番上演,吸引眾多市民旅客到場。(澳門格蘭披治大賽車官網圖片)

一票難求的背後,是澳門“旅遊+盛事”戰略的強力推進。格蘭披治大賽車從1954年街頭的第一聲賽車引擎轟鳴,到如今全球賽車迷關注的焦點盛事,72年來,大賽車早已超越賽事本身,成為澳門城市精神的熾熱標記。

車迷的街頭狂想:澳門格蘭披治的熱血起源

澳門格蘭披治大賽車的傳奇,始於一群車迷癡迷於速度和奔馳的街頭狂想。1954年,三名熱愛賽車的葡籍澳門居民——比度(Fernando Macedo Pinto)、施利華(Carlos da Silva)與安達斯(Paulo Antas),在閒談中萌生了一個大膽念頭:澳門和摩納哥擁有相似的蜿蜒街道,何不在這裡迂迴曲折的道路上舉辦一場賽車活動?

儘管三人並無賽事組織經驗,而且彼時整個澳門的私家車不過三百兩左右,但是這三位車迷卻憑著純粹的熱忱,聯手香港汽車體育會的保羅.狄太(Paul Dutoit)將夢想變為現實。同年10 月30日,第一屆澳門格蘭披治大賽車在東望洋街頭轟然啟程——雖然僅有15輛賽車參賽,卻吸引了近兩萬觀眾圍觀見證。

這場充滿實驗色彩的街頭競速,在1975年由市政廳正式接手,並獲納入國際賽程,從此邁向專業化。1967年,格蘭披治電單車賽的加入,進一步豐富了賽事格局。而真正的轉折點在1983年降臨:三級方程式(F3)賽事正式登陸澳門,命名為「澳門格蘭披治三級方程式大賽」。作為年輕車手晉級一級方程式(F1)的關鍵舞台,澳門從此吸引全球賽車界的目光。傳奇如巴西名將冼拿、德國米高•舒麥加等車神,都曾在這條跑道上疾馳而過,留下青春的胎痕,也讓澳門贏得「世界賽車之都」的榮耀。

東望洋賽道:頂尖車手的終極試煉場

若問格蘭披治大賽車何以在全球賽車界獨樹一幟,其核心魅力來自於舉世聞名的城市街道賽道——東望洋賽道(Guia Circuit),亦名為「東望洋山圈」。

這條全長6.2公里的街道賽道,雖常被稱為「東方摩納哥」,卻有著根本性的不同——它完美結合了極速直道與險峻山路的雙重挑戰,這在全球城市賽道中獨一無二。與摩納哥全程低速窄彎的特性截然不同,東望洋賽道的起點直道讓方程式賽車可飆破時速260公里。但極速之後,考驗才真正開始:賽道急轉直上東望洋山,車手必須在連續彎道中展現極致操控。

賽道的精華凝聚於四大經典彎道:高速直道盡頭的葡京彎,既是關鍵超車點也是事故多發的危險區域;文華東方彎考驗著車手高速入彎的膽識;全賽道最慢的髮夾彎要求精準的速度控制;而漁翁彎則以刁鑽的S型曲線,成為衝向終點前的最後難關。

這裡沒有絲毫犯錯的餘地。堅硬的混凝土護牆臨道而立,缺乏大片緩衝區的設計讓任何失誤都可能直接導致比賽終結。正是在這種極速與極彎的反覆切換中,東望洋賽道成就了其獨特傳奇,成為全球頂尖車手既敬畏又嚮往的終極試煉場。這正是它區別於摩納哥,在世界賽車版圖中佔據獨特地位的真正原因。

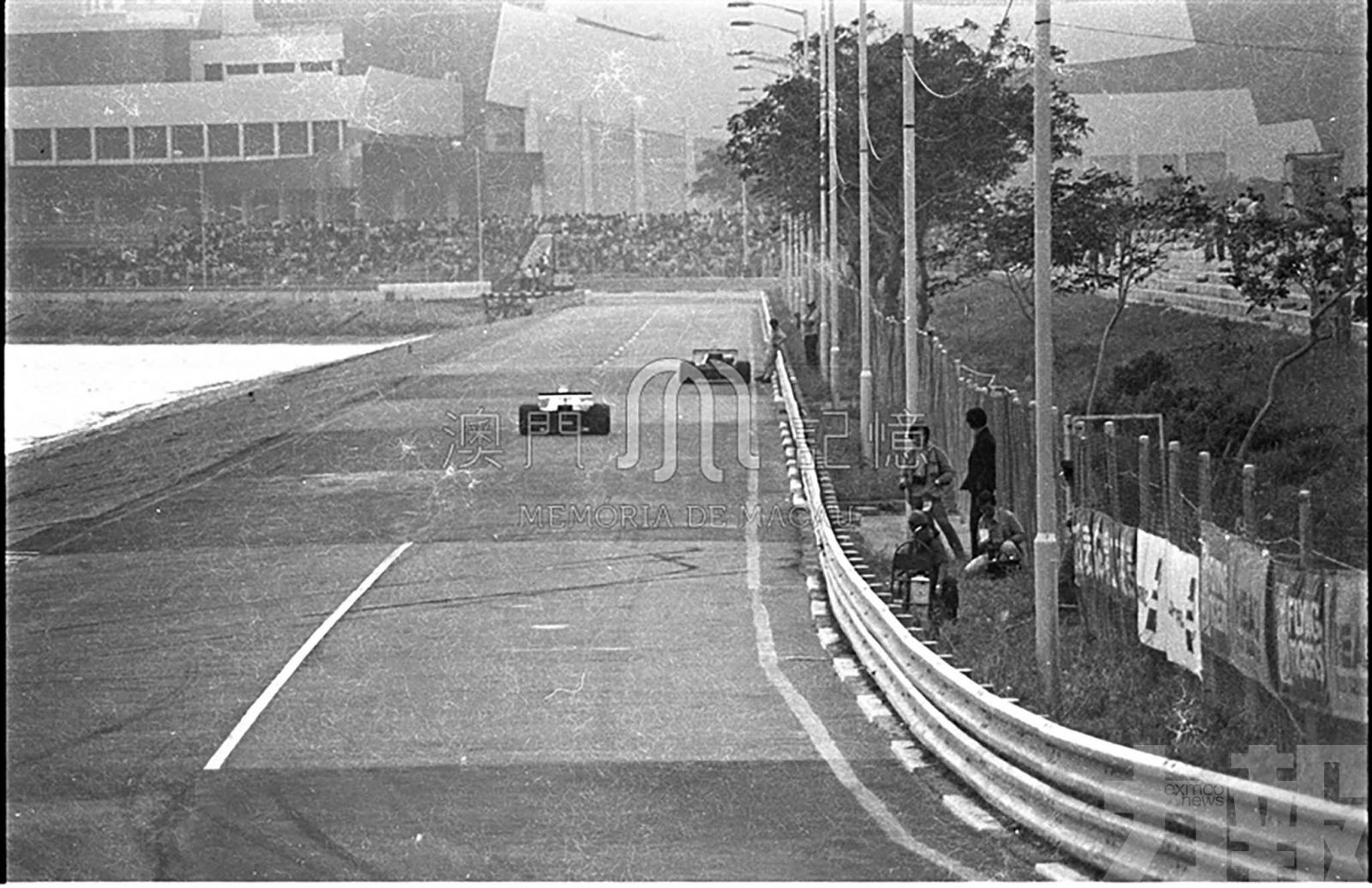

1981年的大賽車賽事期間,方程式賽車高速通過水塘北角灣賽道。 (陳永漢攝,摘自「澳門記憶」 文史網)

1981年的大賽車賽事期間,方程式賽車高速通過水塘北角灣賽道。 (陳永漢攝,摘自「澳門記憶」 文史網)

盛事引擎:大賽車強力驅動澳門城市新未來

如今,在粵港澳大灣區加速融合的進程中,澳門格蘭披治大賽車早已超越體育賽事本身,成為推動澳門「旅遊+盛事」戰略的核心引擎之一。

大賽車所帶來的人氣與商機,直接轉化為城市發展的動力。每逢賽事期間,澳門酒店、餐飲與零售業紛紛迎來旺季高峰。據預測,今年約50 萬人次旅客為大賽車而來,再加上全運會吸引日均9萬人次的訪澳熱潮,將為澳門帶來可觀的消費規模,不僅為本地經濟發展注入活水,更透過國際車隊、媒體與贊助商的參與,強化澳門與全球的經濟連結。

作為亞洲歷史最悠久的全球頂尖街道賽事,澳門格蘭披治大賽車持續吸引眾多國際媒體與數億觀眾關注,讓「澳門」與「極速」、「頂級賽事」緊密相連,有力支撐其「世界旅遊休閒中心」的定位。

近年,澳門更積極將大賽車延伸為全城參與的盛事經濟平台——透過賽車嘉年華、社區展覽與文化創意活動,將賽道上的激情擴散至城市每個角落,實現「以賽引流、全域聯動」的綜合效益。

從1954年15輛賽車的街頭夢想,到如今一票難求的國際盛事,澳門格蘭披治大賽車見證了一座城市與一項賽事的共同進化。它不僅承載著速度與傳奇,更在粵港澳大灣區的發展藍圖中,持續為澳門注入前瞻的動能,引領澳門在全世界的注視中,馳向更遠的未來。

(本文部分內容引自呂志鵬、歐陽偉然所著之《澳門的博物館》,三聯書店(香港)有限公司,澳門基金會,2010)