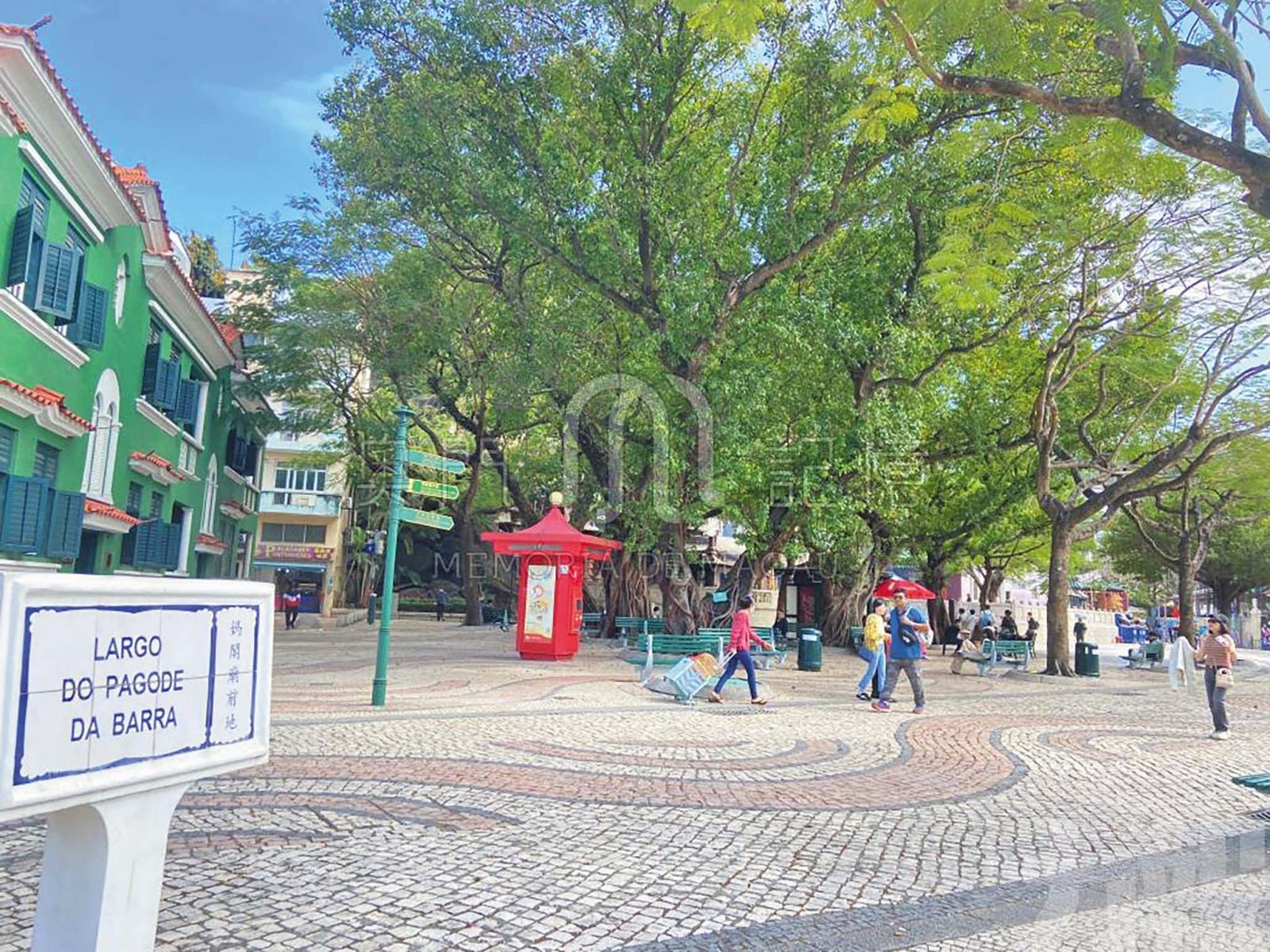

媽閣廟依山面海,在澳門半島的西南角,靜靜矗立了數百年。這座古老的廟宇,不僅是遊客心中澳門最具代表性的地標之一,更承載著深厚的人文歷史意義,媽閣廟與一旁內港的潮汐漲落、興衰變遷緊密相連,見證了澳門從小漁村轉變成為貿易樞紐、乃至如今旅遊休閒中心的蛻變。 二月初一,本地居民會前往媽閣廟上香,祈求媽祖保佑闔家平安。(Sarah114 攝,摘自「 澳門記憶 」文史網)

二月初一,本地居民會前往媽閣廟上香,祈求媽祖保佑闔家平安。(Sarah114 攝,摘自「 澳門記憶 」文史網) 2006正月初一,善信在媽閣廟上香。(陳顯耀攝,摘自 「澳門記憶」 文史網)

2006正月初一,善信在媽閣廟上香。(陳顯耀攝,摘自 「澳門記憶」 文史網)

以信仰之名 成開埠之源

媽閣廟,早期稱娘媽廟、天妃廟或海覺寺;後定名「媽祖閣」,華人俗稱「媽祖閣」,是為供奉海神媽祖而建。其創建年代可追溯至明朝,比葡萄牙人登陸澳門還要早。意大利傳教士利瑪竇在著作《利瑪竇中國札記》一書中,曾記錄下他在明代中葉抵達澳門時見到的早期媽閣廟景象:「那裡有一尊叫做阿媽(A Ma)的偶像。今天還可以看見它,而這個地方就叫做澳門,在阿媽灣內。」與利瑪竇的講述相呼應的,是關於澳門得名的傳說。據稱正是因為媽閣廟和廟前海域,葡萄牙人初次登陸時,詢問當地人此地名稱,誤將「媽閣」(A-Má-Gau)聽作「Macau」,才有了澳門之名。這段軼事,為媽閣廟披上了一層傳奇色彩,也奠定了它作為澳門開埠之源的獨特地位。

媽閣廟是漁民和航海者的精神寄託,其融合了儒、釋、道以及民間信仰的元素,體現了中國傳統建築藝術的精髓。每年農曆三月二十三媽祖誕,這裡香火鼎盛,信眾雲集。2005年,媽閣廟及媽閣廟前地作為「澳門歷史城區」的重要組成部分,被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄,其價值不僅在於建築本身,更在於它所承載的文化記憶、信仰傳承以及作為東西文化交流起點的獨特意義。

遺產的活化 文化的傳承

與媽閣廟緊密相依的,便是內港。這片天然的港灣,曾是澳門最繁忙的生命線。媽閣廟的存在,為自內港出海的商船和漁民提供庇佑,更見證了澳門從一個小漁村發展成為東西方貿易樞紐的黃金時代。

隨著時間推移,內港的地位歷經興衰。進入20世紀,內港作為主要貿易港的功能逐漸被外港取代,昔日繁忙的貨運碼頭和魚欄,逐漸歸於沉寂。

如今,要重新喚醒內港的活力,使其更具旅遊目的地吸引力,媽閣廟及其所代表的文化遺產扮演著核心角色。可以設想,以媽閣廟為起點,沿著內港歷史街區,透過聆聽、感受媽閣廟與內港共生的歷史故事,將其從單一的宗教場所,提升為連結整個港區歷史脈絡、人文情懷的文化核心。讓遊客不僅是參觀古廟,更是沉浸於這片海域承載的貿易記憶與文化傳承之中,使內港真正成為一個集歷史、文化、休閒於一體的多層次旅遊目的地。 時至今日,澳門為數不多的漁民仍會向着媽閣廟方向祭祀,祈求出航平安順遂。(澳門海港歷史文化協會提供,摘自 「澳門記憶」 文史網)

時至今日,澳門為數不多的漁民仍會向着媽閣廟方向祭祀,祈求出航平安順遂。(澳門海港歷史文化協會提供,摘自 「澳門記憶」 文史網)

本文部分內容引自朱蓉、吳堯所著之《澳門前地》,香港:三聯書店(香港)有限公司;澳門:澳門基金會,2014)