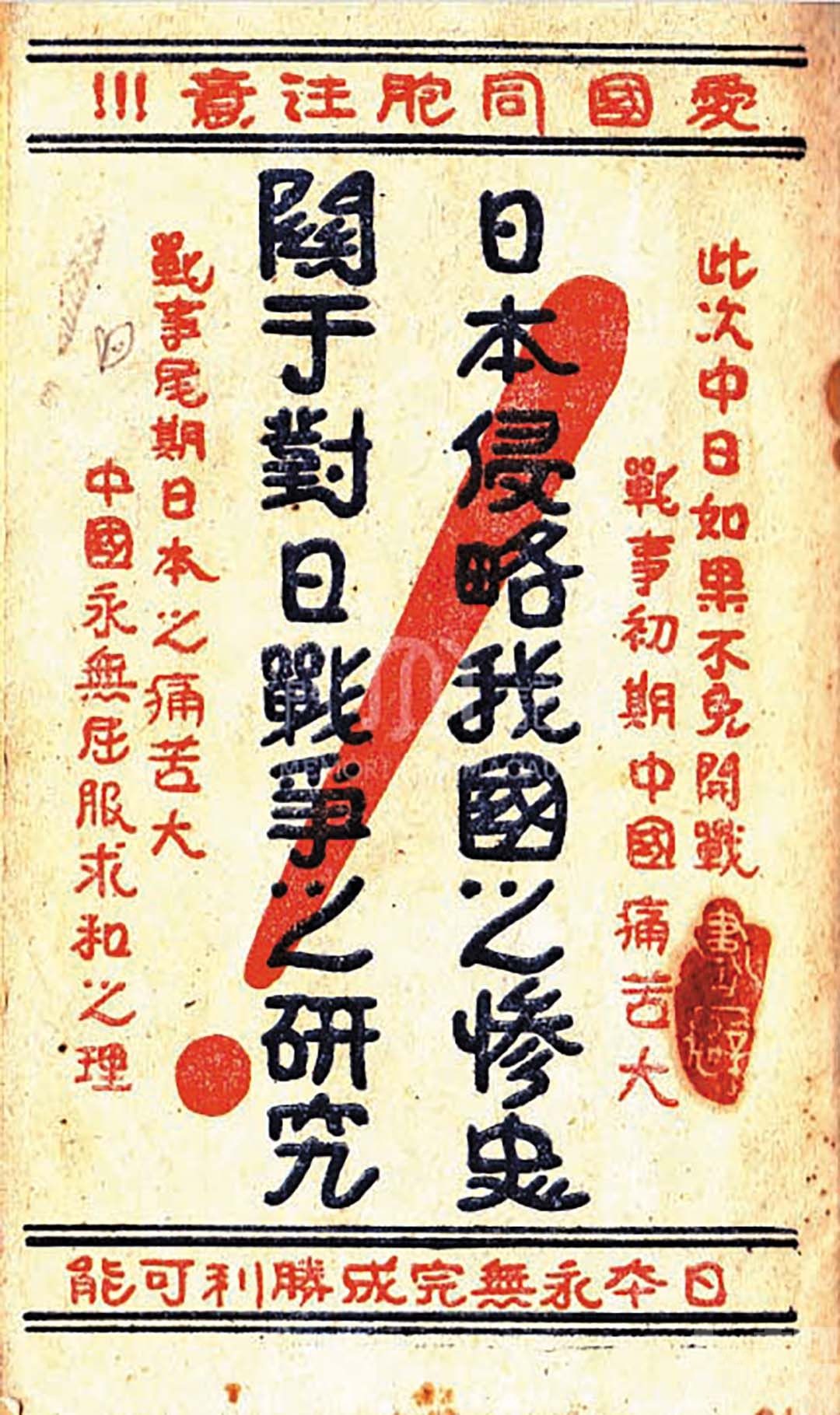

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。自7月以來,澳門特區為弘揚及傳承抗戰精神,開展了一系列主題鮮明、內容豐富的活動,包括舉辦紀念抗戰勝利80周年主題展覽及專題研討會,其中主題展覽由特區政府與中國人民抗日戰爭紀念館聯合舉辦,在8月下旬至9月下旬逾中葡綜合體舉行,展現中國人民艱苦抗戰歷程,以及澳門同胞在抗戰中的特殊貢獻。澳門雖是一座小城,但在歷史的宏大敘事中,卻以特殊的角色發熱發光,它雖曾名為「中立」,實則「不屈」,無數愛國志士在澳門築起的抗日生命線,是本澳人民堅韌與愛國情懷的真實寫照。 抗戰時期《 抗戰宣傳小冊 》。(羅景新收藏、澳門中華教育會提供,摘自「 澳門記憶 」文史網)

抗戰時期《 抗戰宣傳小冊 》。(羅景新收藏、澳門中華教育會提供,摘自「 澳門記憶 」文史網)

孤懸海外的「中立區」:夾縫中的堅守

1931年「九一八」事變後,日本加快對中國的侵略部署,1932年,葡萄牙公開表達了對中日衝突持中立立場。直至1937年全面抗戰爆發後,中國大陸烽火連天之際,葡萄牙亦於1939年正式宣布在二戰中保持中立,澳門也因此獲得了「中立區」的身份。

在這種名義上的中立狀態下,澳門成為中國東部沿海地區唯一未有硝煙的「孤島」。但是身處「中立區」的澳門民眾卻未置身事外,他們用各種實際行動展現抗日決心。惟葡澳當局當時因不願得罪日本,竭力限制澳門民眾舉辦抗日活動及成立抗日團體。澳門各界只能以「救災」、「賑兵災」為名募集善款,進行抗日救亡活動。1937年7月下旬,澳門工商界成立澳門各界救災會,這是抗戰期間澳門最大的救亡團體。之後,澳門婦女慰勞會(後改名為澳門中華婦女會)、澳門新聞記者聯合會亦應運而生。據澳門《華僑報》統計,抗戰時期澳門本土成立逾30個救國社團,通過獻金、捐薪等運動及各類義演義賣募集善款,支援抗戰。這些捐款不僅用於購買軍用物資,還用來救濟難民、撫恤烈士家屬。

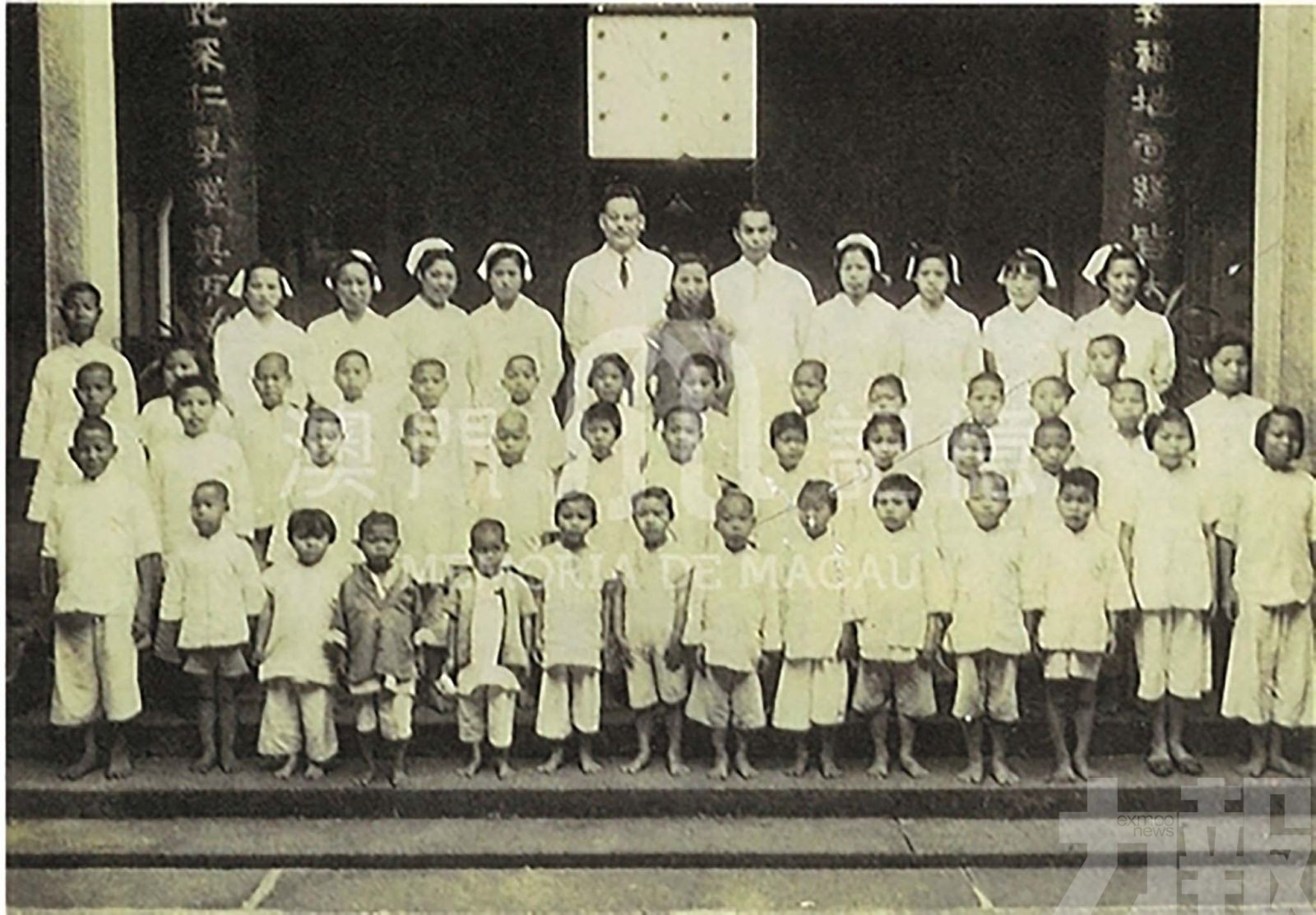

抗戰期間,救亡團體還組織有志青年返內地直接參加對敵作戰。由傅玉蘭主編的《抗日戰爭時期的澳門》中記錄,1932年淞滬抗戰爆發後,上海作為世界上澳門葡人移民最多的聚居地,澳門市民為此紛紛支援上海。其中,澳門柿山結義堂教頭李福伍回國參加十九路軍並擔任大刀隊教練,勇赴上海前線。 1932年,日軍在上海發動「 一•二八 」事變,澳門籌賑東北兵災會改名未闔澳華僑籌賑兵災會,支援十九路軍抗日及賑濟上海受災難民。(澳門鏡湖醫院慈善會提供,摘自「 澳門記憶 」文史網)

1932年,日軍在上海發動「 一•二八 」事變,澳門籌賑東北兵災會改名未闔澳華僑籌賑兵災會,支援十九路軍抗日及賑濟上海受災難民。(澳門鏡湖醫院慈善會提供,摘自「 澳門記憶 」文史網)

民族有難 血濃於水:風潮中的信念

1941年太平洋戰爭爆發,日軍大舉南進,澳門接收了大量從廣州、香港等地湧入的難民,根據劉龍華、夏泉在《抗戰時期澳門〈華僑報〉「和」「戰」之爭》一文中所整理出的數據,澳門人口在短短五年內,從1937年的15萬人激增至1943年的45萬;同時,澳門又面臨海上交通斷絕,對外貿易中斷,社會經濟、醫療衛生、基礎設施都承受著前所未有的巨大壓力。

長達三年零八個月的「風潮」期間,由於洋米無法輸入,澳門一度陷入糧食極度短缺的困境,再加上大量難民湧入,1942年1月到12月,小小的澳門每個月竟有1,500人餓死。大難當前,以鏡湖醫院、同善堂、澳門中華婦女會等為首的澳門本地慈善救助組織,挺身而出,不僅收容、救治難民,還施粥賑濟,並推行以工代賑,給予難民工作機會,償付其薪資,助其維生。鏡湖醫院還組織醫療隊伍,將藥品和物資運往廣州、中山、新會等地,為前線和後方的抗日軍民提供醫療支援。

抗戰期間,同善堂施粥派米。(同善堂收藏、澳門中華教育會提供,摘自「 澳門記憶 」文史網)

抗戰期間,同善堂施粥派米。(同善堂收藏、澳門中華教育會提供,摘自「 澳門記憶 」文史網)

銘記歷史 珍愛和平:澳門精神的傳承

澳門民眾的抗日事蹟,是澳門歷史上光輝的一頁。這段歷史不僅是中國人民抗日戰爭勝利的重要組成部分,更是澳門這座城市歷史中不可磨滅的記憶。

如今,澳門各界舉辦各種活動紀念抗戰勝利80周年,不僅是為了緬懷先烈,亦是從歷史中汲取不斷前行的動力。從鏡湖醫院的仁心仁術到各界同胞的慷慨解囊,從普通民眾的捐薪捐資到本澳烈士北上抗日的英勇就義,澳門這座小城在時代的風雨中,不僅承載了民族的苦難,亦展現了同仇敵愾的愛國情懷、堅韌不拔的民族氣節和在危難中同舟共濟的無私人道主義精神。紀念活動的目的旨在提醒民眾,今日的和平與繁榮來之不易。唯有以史為鑑,才能更好地珍愛和平;唯有傳承愛國精神,才能更好地開創未來的繁榮興盛。

(本文部分內容引自林欽發所著之《澳門人的抗戰》,澳門理工學院:2018)