拱北口岸的對面,即是澳門關閘。如今這裡每日人流如織,匯聚成澳門與內地緊密相連的「生命線」。經歷了四百年風雨變幻的關閘,已從昔日的軍事防線轉變為今日的區域經濟門戶,此處的蛻變亦是澳門從邊陲小鎮走向大灣區融合中心的最佳寫照。

關閘拱門被列為「被評定的不動產(文物建築)」,是受到法律保護的文化遺產。(澳門特區政府文化局提供,摘自「澳門文化遺產」網)

關閘拱門被列為「被評定的不動產(文物建築)」,是受到法律保護的文化遺產。(澳門特區政府文化局提供,摘自「澳門文化遺產」網)

自然形勝:蓮花莖上的關閘

關閘原位於關閘馬路中段,始建於1574年,即明朝萬曆二年。根據關俊雄所著之《關閘意象:作為邊緣空間的歷史考察》(《文化雜誌》,澳門文化局,2014春季刊)文中所言,當時關閘可能僅為一道簡陋的門牆,直至1612年兩廣總督張鳴岡下令「壘石為關」,真正形似城樓的關閘才在此後建成。而關閘門以南直到市區的一段狹長地帶,被稱為「蓮花莖」。這是因為「蓮花莖」盡頭的蓮峰山形如花萼,南面的地帶像連接花瓣與根部的莖,正如《香山縣志》所形容的「跗萼連蜷」,故得此頗具詩意的美名。

殖民擴張:亞馬留之死與拱形馬路

關閘歷史的重大轉折點發生在19世紀中葉。葡萄牙殖民政府強硬向北擴張邊界,以突破清政府對澳門的「畫地為牢」政策。這場擴張的關鍵人物是總督亞馬留(João Ferreira do Amaral)。亞馬留強行拆毀關閘以北的中國官署和民宅,試圖將邊界推至拱北一帶,激起了澳門華人的強烈不滿和反抗。

1849年8月22日,亞馬勒在蓮峰廟附近(即蓮花莖地帶)遭華人沈志亮(原名沈米,字志亮,別名沈亞米)等人刺殺。這起歷史事件直接刺激葡萄牙進一步佔領關閘以北地區。此後,葡方在「蓮花莖」上開闢了一條「拱形馬路」(Estrada do Arco),即今日的關閘馬路。之後在1871年落成的新關閘拱門上,葡萄牙人也嵌刻下「22 AGOSTO 1849」(1849年8月22日)這個對於澳門華人來說凝結了血與淚的日期。

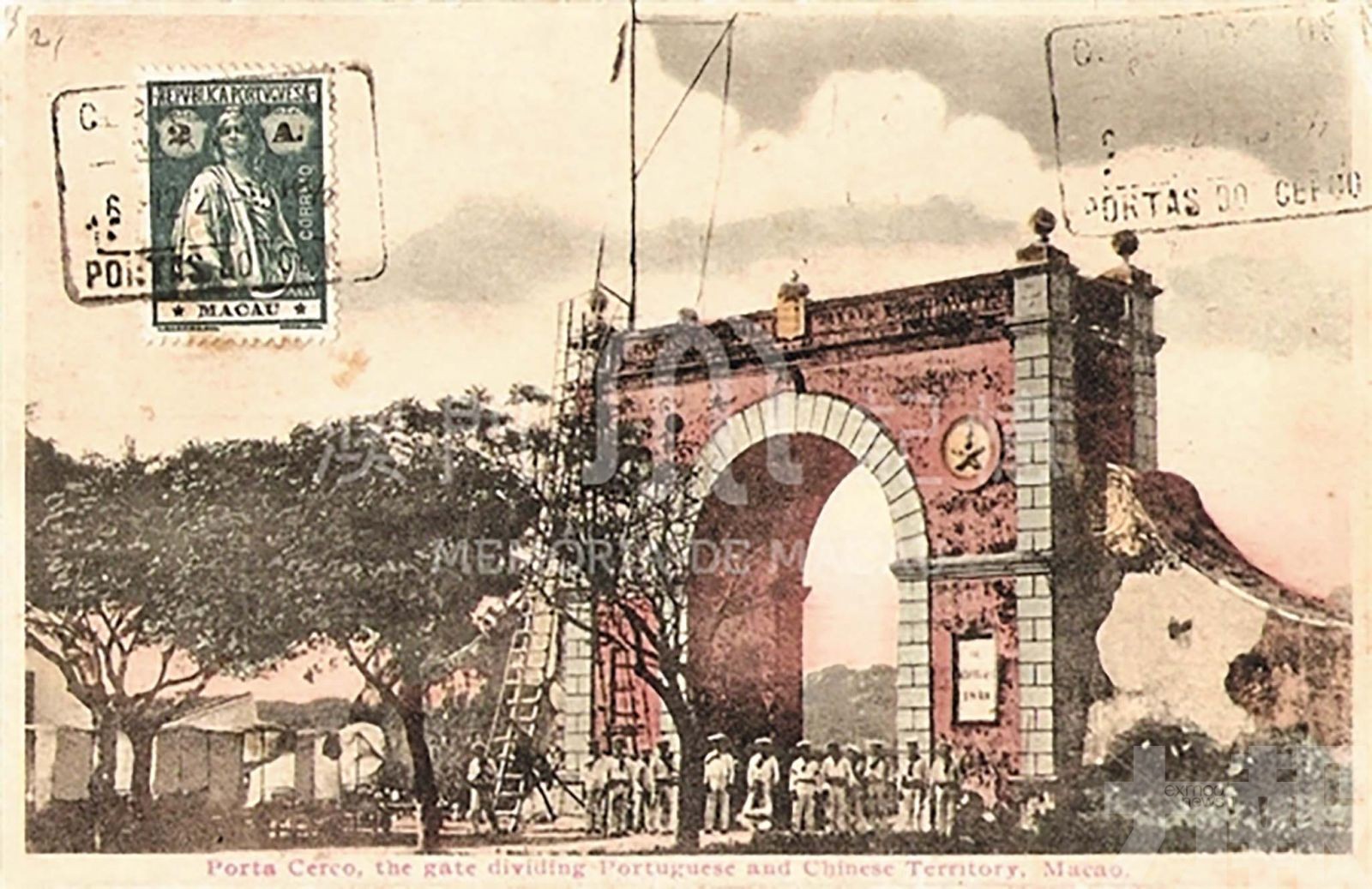

1867年,葡萄牙殖民政府將中式關閘拆除,1871年建成並啟用新的西式關閘(如圖)。(利冠棉藏,澳門歷史教育學會提供,摘自「澳門記憶」文史網)

1867年,葡萄牙殖民政府將中式關閘拆除,1871年建成並啟用新的西式關閘(如圖)。(利冠棉藏,澳門歷史教育學會提供,摘自「澳門記憶」文史網)

現代轉型:從軍事要塞到人流樞紐

關閘的現代轉型始於1993年,澳葡政府於此建成出入境驗證大樓,標誌著其職能從軍事防禦轉向人員流通。大樓設東西兩翼及中央觀光走廊,並於2004年重建為今日的邊檢大樓。數十年間,關閘從防禦邊界、殖民要塞,逐步演進為連接珠澳的「第一通道」。

澳門回歸祖國以後,關閘更躍升成為每分鐘數百人通關的區域樞紐。關閘的蛻變印證了珠澳邊界從「分隔」走向「連接」的本質轉變,它不再只是標記歷史的碑刻或建築,而是粵澳同城化和大灣區深度融合進程中最具生命力的象徵。

(本文部分內容引自王文達、劉羡冰、伍華佳所著之《澳門掌故》,澳門教育出版社,2003)