在風濤莫測的航海時代,澳門漁民將生存希望寄託於神明庇佑,構建出獨特的水神信仰體系。從北帝廟的香火氤氳,到媽閣廟的晨鐘暮鼓,這些信仰空間不僅是精神寄託,更是社群凝聚、文化傳承的載體。 漁船向著媽閣廟方向祭祀。(澳門記憶官網圖片)

漁船向著媽閣廟方向祭祀。(澳門記憶官網圖片)

向海求生:漁民為何虔誠拜神

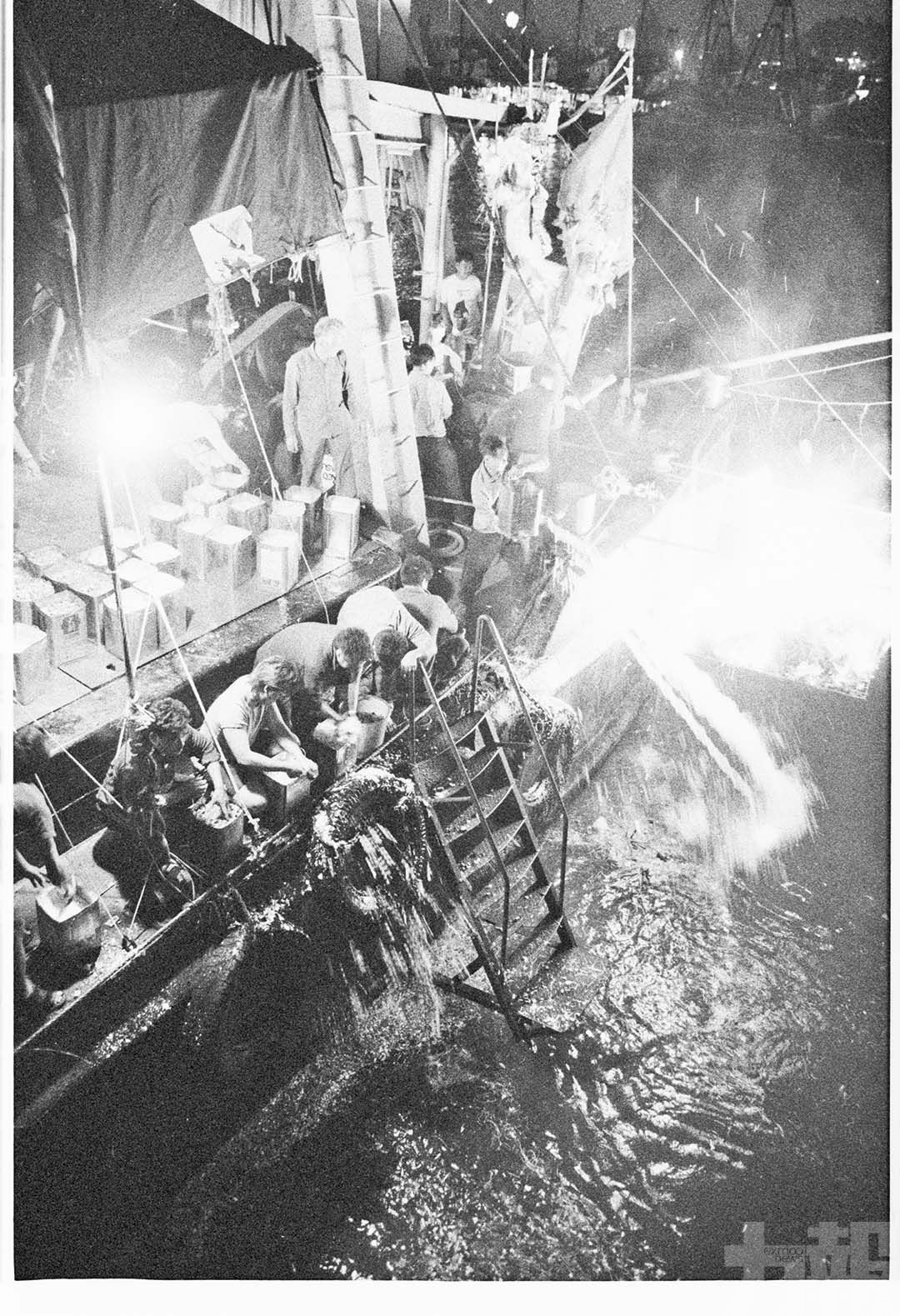

海浪能載舟亦能覆舟,澳門漁民比誰都懂這個道理。在沒有氣象衛星的年代,出海就像把命押給老天爺,神明成了最可靠的「風險評估師」。媽祖預告風暴,北帝鎮壓颱風,譚公調節雨量,每尊神都對應著一種致命威脅——拜神其實是在拜平安。當北斗星隱沒於暴雨雲層,羅盤在磁暴中失準,神明便成了最後的求生指南。這種敬畏更催生獨特的地方知識。漁諺「初八廿三潮,神仙也難逃」提醒避開大潮,實則暗合月球引力規律;「拜船頭」時灑向海面的五色米,既是祭祀,也是觀察洋流走向的生態標記。當科技解構了神話,新一代漁民在北斗導航儀旁供奉媽祖像,證明信仰的本質從未改變:那是向不可知自然保留的謙卑,更是浪濤中傳承的生命韌性。 朱大仙水面醮:“施幽”儀式中,漁民向海中投放“幽食”。 (澳門記憶官網圖片)

朱大仙水面醮:“施幽”儀式中,漁民向海中投放“幽食”。 (澳門記憶官網圖片)

多元水神體系:從北帝到媽祖

在澳門,水神絕非單一偶像,而是一張多元互補的「神界航海圖」。媽祖坐鎮主航道,北帝鎮守風暴頻發的十字門水域,洪聖掌管南海波濤,譚公預測天氣變化,三婆庇護底層漁民,就連城隍也兼管護城河——各路神明各司其職,構成抵禦海洋風險的信仰防線。這種實用主義的信仰邏輯,催生出獨特的民俗實踐。二十世紀初,惠州漁民將朱大仙信俗帶至澳門,朱大仙是港澳漁民獨特信奉的醫藥之神與多功能保護神。漁民尊稱其為「契爺」,遇事以擲筊卜問「聖意」,並在船上設神位供奉。每年農曆五月中上旬,漁民會在澳門內港海面舉行「朱大仙水面醮」,連續兩晝夜,儀式包括開光、遊水幽、施幽等,祈求水陸平安。醮場由數艘相連漁船組成,展現漁民群體對自然的敬畏與互助精神。朱大仙信俗融合了佛、道元素,成為澳門現存唯一的水面醮會, 2017年被列入澳門非物質文化遺產。

祭祀與節慶:人神共生的儀式

漁民社群發展出與生產緊密相關的祭祀傳統。出海前必至廟宇「問桅」(占卜吉凶),獻上「頭魚」祈求豐收;歸航後則以「酬神戲」還願,形成「以戲代祭」的獨特風俗。例如北帝誕期間,氹仔居民舉辦「簪花掛紅」儀式,將紅綢繫於神像,象徵驅邪納福;而媽祖誕的「搶花炮」活動,則以爭奪吉祥物寓意競爭漁場資源。甚至孩子出生也要與神明「上契」,成年時再行「脫褐」儀式與神解約。這些儀式強化社群認同。例如「醉龍節」源於清代香山瘟疫傳說,漁業行會成員舞動無身木龍,邊飲酒邊巡遊,以狂放姿態象徵驅除瘴癘。如今,醉龍醒獅大會仍為澳門非遺項目,成為連結漁民後裔的文化紐帶。