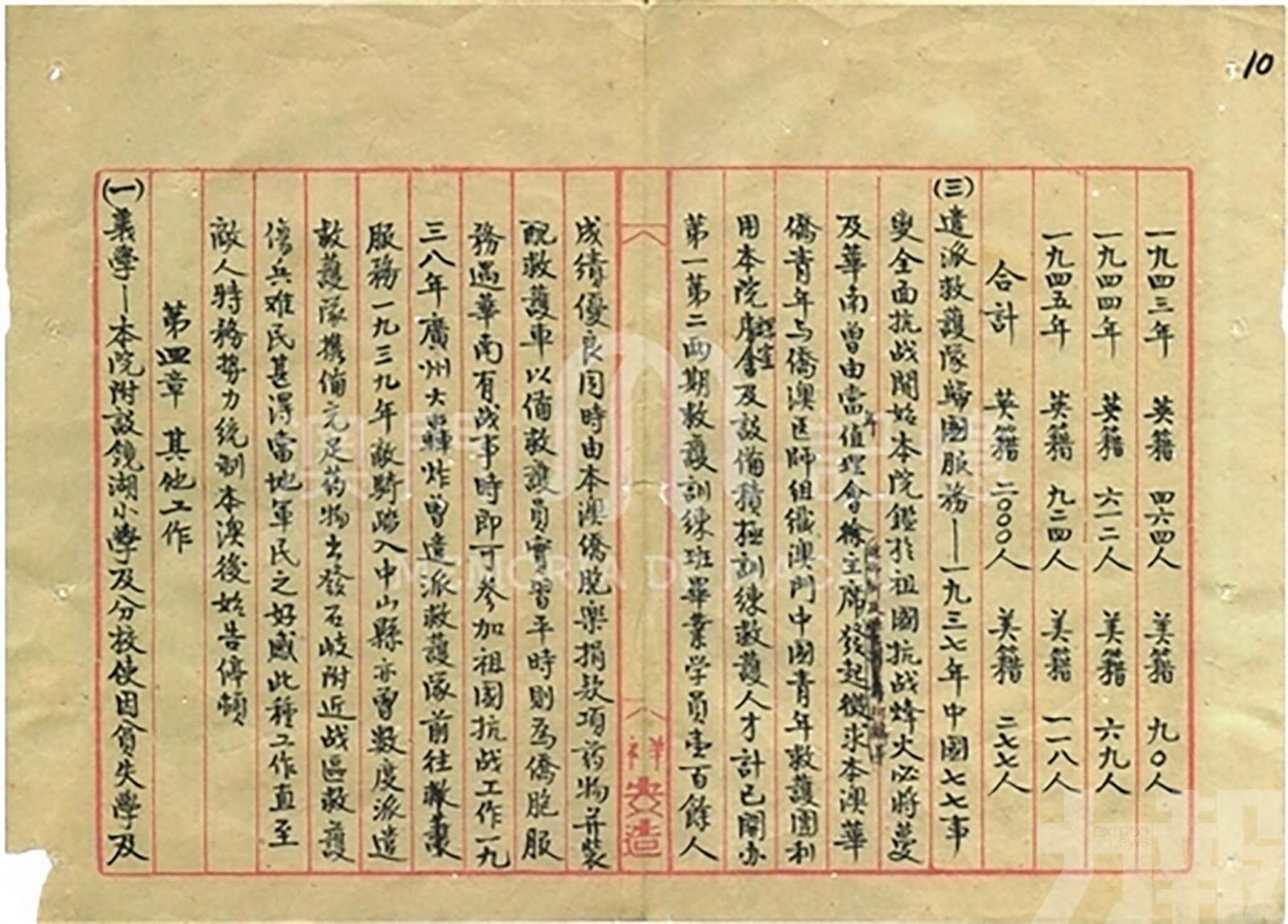

在1937年至1945年的抗日戰爭期間,中華民族面臨著前所未有的危機與挑戰。在這場全民族的反侵略戰爭中,每一個角落都湧現出了無數可歌可泣的英雄事跡。澳門,這個位於中國南疆的小城,雖遠離主要戰場,卻以其獨特的方式,為抗戰貢獻了自己的力量。其中,澳門青年組織一個又一個抗日團體,以其無私的奉獻和堅定的信念,為中國人民抗日貢獻澳門力量。 鏡湖醫院在抗戰期間之工作概況草稿中,第 (三) 有關派救護隊歸國服務等記述。(澳門鏡湖醫院慈善會提供,摘自 「澳門記憶」 文史網)

鏡湖醫院在抗戰期間之工作概況草稿中,第 (三) 有關派救護隊歸國服務等記述。(澳門鏡湖醫院慈善會提供,摘自 「澳門記憶」 文史網)

1937年7月7日,盧溝橋事變爆發,標誌著日本帝國主義發動了全面的侵華戰爭。面對國難,全國上下迅速掀起了抗日救亡的高潮。澳門,雖為葡萄牙殖民地,但當地民眾的愛國熱情並未因此減退。隨著戰事的蔓延,澳門社會各界紛紛行動起來,以各種形式支援祖國的抗戰事業。

正是在這樣的背景下,澳門中國青年救護團應運而生。1937年10月24日,在澳門社會人士及鏡湖醫院值理等53人的倡議下,澳門中國青年救護團在商會舉行了發起人大會。會議公推鏡湖醫院值理徐偉卿為團長,柯麟為訓練部長,並暫借鏡湖醫院一部分作為該團辦事處,公開招收第一期學員。這一舉措,標誌著澳門青年正式以醫療救護的形式,投身到抗戰救亡的洪流之中。

救護團的宗旨與訓練

澳門中國青年救護團的成立,旨在訓練青年救護人員,組織救護隊,徵集救傷藥物,實際參加救護受傷兵士難民及宣傳防空常識。其宗旨明確,行動迅速,很快便吸引了大量有志青年的加入,第一期便取錄男女學員50人。

救護團的學習內容豐富而全面,涵蓋了急救法、消毒法、繃帶用法及實習、防空及防毒知識、護病學、防避彈擊法、擔架術等多個方面。其中,柯麟醫生親自教授救急法,為學員們提供了寶貴的實踐經驗和理論知識。在救護團的第一期學員畢業紀念刊中,柯麟醫生對成員們寄予了厚望,他要求大家抱定犧牲為國的決心,具備刻苦耐勞的精神,擁有溫柔和藹的態度,緊密團結,並執行自我批判。這些要求,不僅是對學員們專業技能的考驗,更是對他們愛國情懷和人格品質的錘鍊。

經過嚴格的訓練和考核,救護團的學員們掌握了系統的救護知識和技能,為隨時支援前線救護工作做好了充分準備,救護團曾訓練兩期救護人員,共約80餘人,他們的年齡大多在16至30 歲之間,風華正茂,卻毅然決然地選擇了這條充滿危險與挑戰的道路,用自己的青春和熱血,為抗戰事業貢獻著力量。

澳門中國青年救護團成立後,迅速投入到抗戰救護工作中。他們不僅在澳門本地開展宣傳活動,提高民眾的防空意識和自救能力,還積極組織救護隊,前往前線參與傷兵難民的救護工作。 1938年,澳門中國青年救護團教職員暨第一期畢業同學合照留影。(澳門鏡湖醫院慈善會提供,摘自「 澳門記憶 」文史網)

1938年,澳門中國青年救護團教職員暨第一期畢業同學合照留影。(澳門鏡湖醫院慈善會提供,摘自「 澳門記憶 」文史網) 組織成立澳門中國青年救護團的柯麟醫生。 (澳門鏡湖醫院慈善會提供,摘自「 澳門記憶 」文史網)

組織成立澳門中國青年救護團的柯麟醫生。 (澳門鏡湖醫院慈善會提供,摘自「 澳門記憶 」文史網)

澳門青年直接投身抗戰

此外,澳門民眾直接投身於祖國的抗日救亡運動中,以實際行動支援祖國抗戰。1937年8 月,經陳少陵、楊梅嶺等人提議,召開了澳門抗日救亡工作聯席會議。會議決定組織救亡宣傳及服務團體到內地農村進行宣傳動員,並由陳少陵與楊梅嶺具體負責組團及籌辦回國事宜。在社會各界支持下,10月2日,第一批16名「旅澳服務團」團員在陳少陵、楊梅嶺帶領下開赴江門鄉村進行抗日宣傳。1938年8月1日,續派出第二批回國服務團。服務團堅持2年多時間,直至1939 年11月,受困於政治環境惡劣與經濟來源中斷,旅澳中國青年鄉村服務團被迫解散。

繼旅澳中國青年鄉村服務團開赴內地後,1938年10月,澳門地下黨組織開始動員和布置澳門地下黨員和愛國青年回國服務。從1938年11月到1940年6月,回國服務團先後組織10個工作隊與1個機工隊共167名隊員,前往廣東的開平、鶴山、順德、番禺、東莞、寶安等城鄉地區,從事抗日救亡宣傳、戰地救護、民眾動員、部隊政工、機械修理等等多種抗日救國工作。

不僅如此,澳門回國服務團還直接參加戰鬥。1939年8月日軍進攻深圳的戰鬥中,回國服務團第三隊便組織和發動民眾武裝參加抗戰和堅壁清野、支援游擊隊的工作,並領導200余名民眾武裝監視日軍和掩護民眾避難,並和游擊隊一同上火線作戰,其中隊員梁捷在戰鬥中不幸犧牲。1940年底,加入廣州市區游擊第二支隊獨一中隊的服務團成員侯取謙在番禺沙灣戰鬥中,為攻克日軍炮樓英勇犧牲。

他們的無私奉獻和堅定信念,成為了抗戰期間一道亮麗的風景線。同時,救護團還通過宣傳防空常識、組織救護訓練等方式,提高了民眾的自我保護意識和能力,為抗戰勝利奠定了堅實的群眾基礎。

澳門中國青年是抗戰期間澳門民眾支援祖國抗戰的重要力量。他們以醫療救護、直接參與似戰鬥為形式,以無私奉獻為信念,以英勇無畏為精神,書寫了一段段動人的歷史篇章,展現澳門人愛國護國的拳拳之心。

本文部分內容引自「澳門記憶」文史網,婁勝華所著的《救亡與統戰:中國共產黨在澳門的組織與活動(1921-1949)》