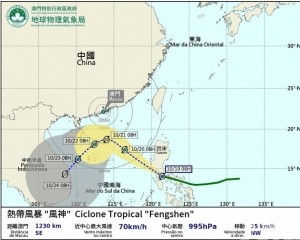

從2020年至2024年,澳門平均每年發出颱風預警約13次,其中8號風球或以上達到16次。2023年的“蘇拉”和2024年的颱風“摩羯”,讓沿岸低窪區再度面臨浸水風險。而今年的超強颱風“樺加沙”的強度及風暴潮威脅極可能達到與2017年“天鴿”及2018年“山竹”相若,甚至更高的破壞性水準,將對澳門構成嚴重威脅。頻繁的極端天氣不僅擾亂了社會生活,也不斷提醒我們:防災不能只停留在風暴來臨前的倉促準備,而應通過綠色發展,從根本上提升城市的韌性。

回顧過去,“天鴿”的教訓至今難忘。那一場風暴造成的經濟損失高達114.7 億元,公共設施和私人財產嚴重受損,社會運轉一度陷入癱瘓。此後,澳門在民防體系建設、資訊發佈機制、基建加固等方面均有所改善,但近年來颱風頻率和強度的變化表明,僅靠臨時性措施仍不足以應對日益嚴峻的氣候挑戰。相關研究指出,全球氣候變暖導致海溫升高,為颱風增強提供了更多能量;降雨的集中化與風暴潮的疊加效應,則進一步放大了沿海城市的風險。對於澳門這樣一座小而密集、老舊社區眾多的城市而言,極端天氣的衝擊更是首當其衝。

防災與發展從來不是對立的,而是可以相輔相成。每一次颱風過後,政府與市民都要承擔沉重的修復成本:道路清洗、排水系統搶修、商戶損失、旅遊業停擺。長期依賴這種“災後修復型投入”,不僅代價高昂,也不可持續。相比之下,以綠色發展為導向的投資,能夠帶來更長遠的效益。例如,發展低碳能源,有助於減少溫室氣體排放,從源頭減緩氣候風險;提升海堤和排水系統,能有效降低水浸風險;推廣綠色建築標準和透水地面,則能提升城市整體的承災能力。更重要的是,這些舉措還能帶動相關產業的發展,創造新的就業崗位,為澳門經濟適度多元化注入持續動力。

當然,綠色發展不僅是政府的責任,更需要社會各界共同參與。政府應通過政策引導與財政支持,加快綠色基礎設施和低碳項目的落地;企業應主動調整發展方向,推動節能減排,發展綠色旅遊,探索綠色金融產品;市民則可以從日常點滴做起——節電、節水、減少浪費,讓綠色生活成為習慣。唯有政府、企業、市民三方形成合力,澳門才能真正從“被動防災”轉向“主動適應”,實現從危機應對到可持續發展的轉變。

“樺加沙”的來襲,再次為澳門敲響警鐘。未來或許仍會有更猛烈的風暴,但我們完全可以通過綠色發展,讓這座城市在風雨面前更為從容。真正的安全感,不在於臨時的加固與補救,而在於提前建設一個綠色、低碳、可持續的城市生態。唯有如此,澳門才能在極端天氣的考驗下穩健前行,在風雨之後依舊保持生機與活力。

澳門區域經濟研究會理事 肇慶學院講師譚夢卓

澳門區域經濟研究會理事 肇慶學院講師譚夢卓