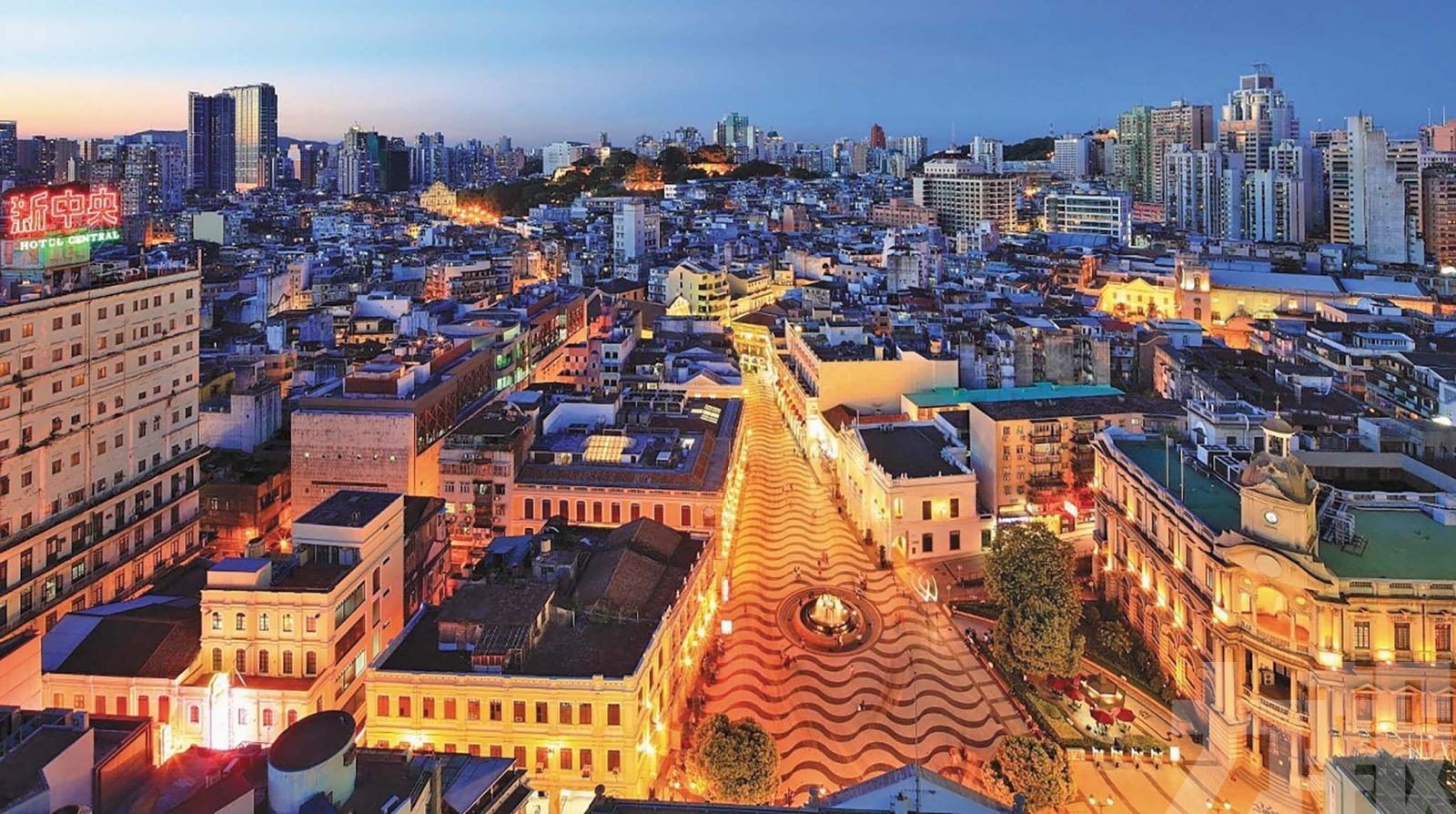

今年適逢澳門歷史城區申遺成功二十週年,自7月起至12月,澳門文化局精心策劃逾50場紀念申遺成功的精彩活動,與市民和遊客共赴一場跨越時空的文化盛宴。其中包括正在進行中的「世遺蓋章遊」(7-12月)、「Chill 寫意廣場」(7-12月)以及「東望洋夜觀」體驗(9-10月);之後還將陸續推出「文化遺產•文學風景」導覽活動(11月)、老宅茶會(10-11月)等一系列廣受期待的文化體驗活動。

今年是「 澳門歷史城區 」申遺成功20周年,文化局將舉辦一系列精彩活動。 (文化局圖片)

今年是「 澳門歷史城區 」申遺成功20周年,文化局將舉辦一系列精彩活動。 (文化局圖片)

回望20年前的七月,在南非德班舉行的第29屆世界遺產委員會會議上,澳門歷史城區被正式列入《世界遺產名錄》。那一刻,不僅是對澳門四百多年中西文化交融歷史的致敬,也是對所有默默耕耘、無私奉獻的申遺工作者的深情回報。然而,這份榮光背後,是一條風雨兼程的漫漫長路。

中西文化瑰寶:澳門歷史城區魅力獨具

澳門歷史城區是中國境內現存最古老、規模最大、保存最完整的中西融合建築群,總面積約1.23平方公里,包含核心區與緩衝區兩個部分。核心區由22處歷史建築、八個廣場空間及連接街道組成。緩衝區涵蓋周邊約1.07平方公里面積,呈現澳門特有的城市結構和空間佈局。這裡不僅是靜態的建築空間,更是流動著歷史記憶的文化座標,見證了四百多年中西文化共存對話:大三巴牌坊與哪吒廟比鄰而立;媽閣廟與風順堂咫尺相望;葡人聚居點亞婆井前地旁邊,鄭家大屋巍然矗立。

正因如此,2001年,回歸不久的澳門決定以「歷史建築群」申報世界遺產,遂得到中央政府及特區政府的高度重視和大力支持,經過不懈努力,2005年澳門以當年中國唯一項目申報世界文化遺產。然而,隨之而來的申遺過程並非一帆風順,甚至被中國申遺專家郭旃稱為歷來申報過程最為艱辛的申遺項目。 今年是「 澳門歷史城區 」申遺成功20周年,文化局將舉辦一系列精彩活動。 (文化局圖片)

今年是「 澳門歷史城區 」申遺成功20周年,文化局將舉辦一系列精彩活動。 (文化局圖片)

從質疑到肯定:申遺過程中的波折與堅持

在澳門申遺初期,不少國際專家對澳門的歷史建築群抱持著謹慎甚至質疑的態度。他們認為,相較於中國其他單一歷史建築的宏大規模,澳門的世遺建築分散且體量較小;也有人質疑,世界上有太多與澳門相似、16至17世紀發展起來的海港城市。澳門文化界聯合總會會長吳志良今年7月接受新華社採訪時回憶道,申遺過程中遇到不少困難,首先就是如何定義澳門歷史城區的普遍價值和核心價值。「相較其他地區,澳門的單個建築物未必是最頂尖的。但作為一個整體,中西建築在此巧妙共存,不同民族在此和睦共居,這是十分難得的。」

在一片對澳門的質疑聲浪中,由芬蘭建築師、國際知名文化遺產保護專家尤基萊托 (J.Jokilehto) 教授帶領的項目評估團隊要求澳門補交大量論證材料,甚至包括與逾30個類似中外城市的對比分析研究,「要求近乎嚴苛」(單霽翔,《澳門世界文化遺產的申報與保護之路——兼論「一帶一路」格局中的澳門世界文化遺產保護)。

但澳門申遺團隊並未氣餒,而是將挑戰轉化為機遇。他們重新梳理申報理念,將重點從單一建築的「宏大」轉向整個城區所蘊含的「文化共融」價值,改由「歷史城區」作為申報項目,並透過大量材料論證澳門歷史城區的獨特之處,並非在於單純的葡式和中式建築並存,而是東西方文化在建築、宗教、藝術、甚至生活習俗上的完美融合。

申遺堅強後盾:中央政府全力支持

澳門申遺成功,離不開中央政府的堅定支持。自申報伊始,中央就將澳門申遺視為國家文化戰略的重要一環。國家文物局派出專家團隊多次赴澳,與時任社會文化司司長的崔世安精誠協作,不僅從技術層面為申遺提供專業支持,更在國際舞台上積極協調、溝通,為澳門申遺爭取更廣泛的認可。

最終,在各方共同努力下,澳門歷史城區的獨特價值獲得世界遺產委員會高度認可。2005年7月,第29屆世界遺產委員會會議上,僅不到十分鐘,代表委員一致同意將澳門歷史城區列入《世界遺產名錄》,成為中國第31處世界遺產。從此,澳門不再僅是「賭城」,更擁有了第一張世界級的「文化名片」,並激發了澳門人對自身歷史文化的自豪感與使命感。

如今,漫步澳門歷史城區,各國遊客絡繹不絕,這片見證400多年東西方文明對話共存的土地,正在續寫中外文化交流的嶄新篇章。

(本文部分內容引自單霽翔所著之《澳門世界文化遺產的申報與保護之路——兼論「一帶一路」格局中的澳門世界文化遺產保護》,刊於《RC文化雜誌》2015年夏季刊,澳門特別行政區文化局出版)