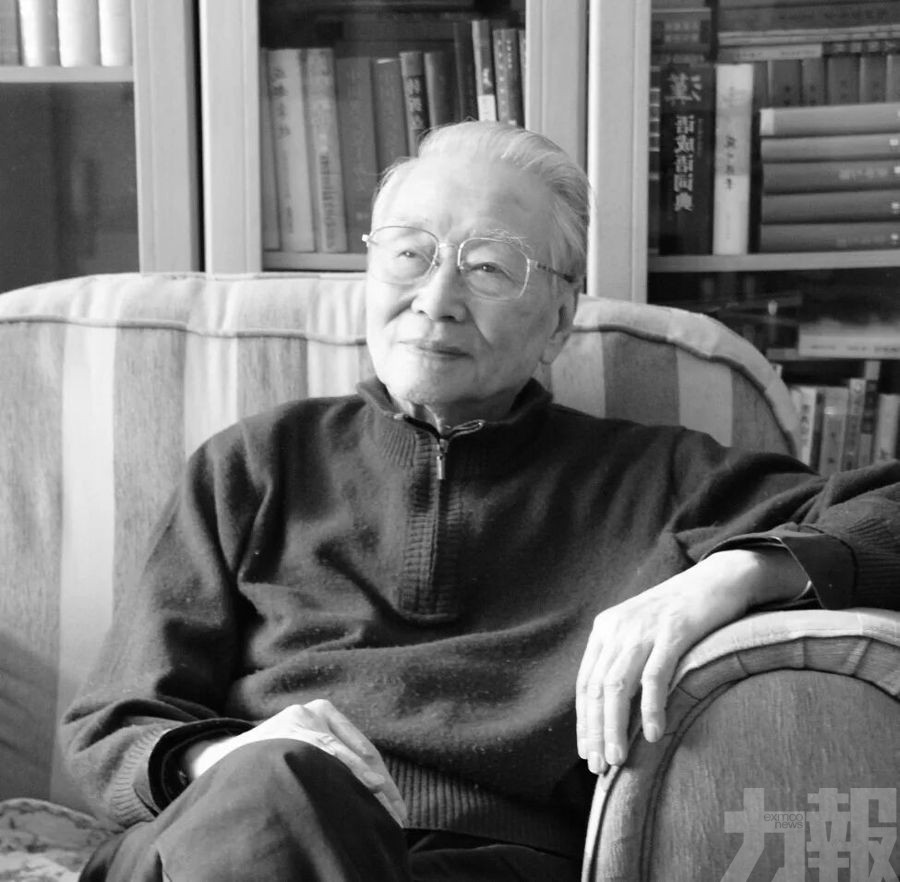

著名作家、第四屆茅盾文學獎獲得者王火(原名王洪溥)於11月23日在四川省人民醫院逝世,享年103歲(虛歲)。這位跨越百年的作家,不僅以167萬字史詩巨作《戰爭和人》奠定文壇地位,更因在1945年成為全中國第一位報導南京大屠殺的記者,被視為歷史的重要見證者。

根據《紅星新聞》報道,王火的一生充滿傳奇,如同人民文學出版社為他出版的回憶錄開篇所寫:「我一生中有過許多奇怪獨特的遭遇。」他 18 歲輾轉至重慶,以第七名的成績考入復旦大學新聞系,師從著名學者蕭乾,並曾擔任《共產黨宣言》中文譯者陳望道的助教。抗戰結束後,他毛遂自薦到多家報館任職,成為報導戰後重大事件的年輕記者。

1945 年日本投降後,王火作為戰後最早進入南京調查的記者之一,親自採訪南京大屠殺倖存者與審判日本戰犯的現場。他回憶當時:「審判和槍決的時候,我都在場。」他先後採訪倖存者梁廷芳、陳福寶、李秀英,並寫下長篇通訊《被侮辱與被損害的——記南京大屠殺中的三個倖存者》,成為研究侵華日軍暴行的重要早期文本。

親歷戰火,使他立下以小說記錄民族痛史的志向。他為自己取筆名「王火」,寓意「用火燒毀舊世界、建設新世界」。然而命運曲折,他 120 萬字長篇小說《一去不復返的青春》因歷史動盪遭批判,最終在無奈中親手焚毀。小說中堅強抗敵的角色「莊嫂」,原型正是他採訪過的倖存者李秀英。

為救小女孩左眼失明

進入1980年代,人民文學出版社編輯於硯章力勸他重寫長篇巨著。在創作期間,他曾因在暴雨中救起落入深溝的小女孩而受傷,撞擊鋼管導致顱內出血及左眼視網膜受損,後來完全失明。《戰爭和人》三部曲的後兩部《山在虛無縹緲間》《楓葉荻花秋瑟瑟》,便是在他左眼失明的狀態下完成。

《戰爭和人》歷經數十年磨礪,以 167 萬字篇幅呈現抗戰年代百姓的生命與尊嚴,於 1997 年榮獲第四屆茅盾文學獎,被視為中國當代文學的里程碑之作。王火曾笑言:「現在看來,這書好像還行!」但在他眼中,書中既寫下自己的影子,也記錄父輩一代的民族苦難。

跨越百年、閱盡亂世,王火用新聞家眼光、小說家筆觸為歷史留下不可替代的記錄。他的一生,是中國現代文學史與戰爭記憶中沉重而燦亮的一筆。 (編輯部)