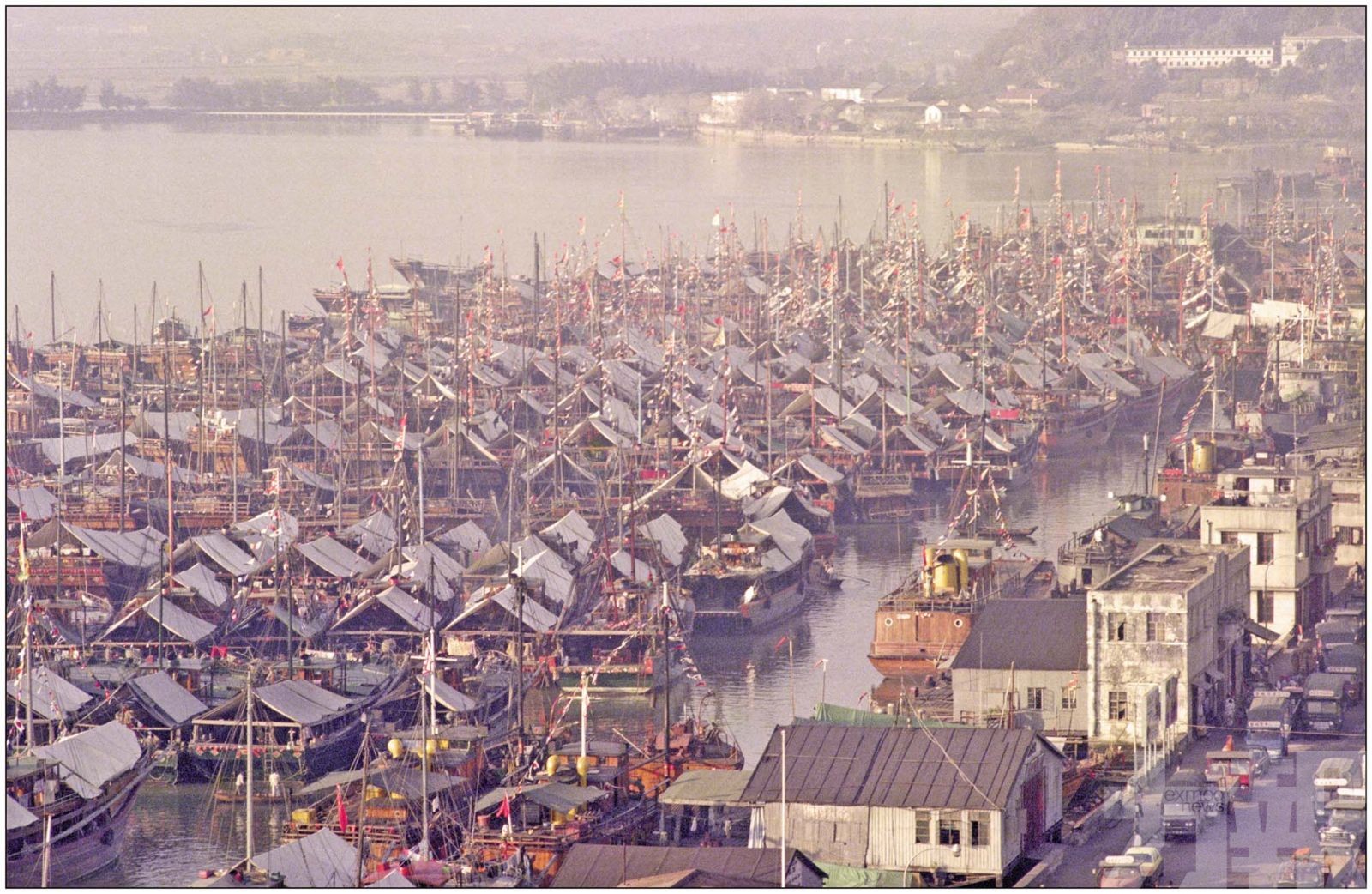

鹹濕的海風穿過內港碼頭斑駁的船桅,漁網纏繞著銹蝕的鐵錨,澳門這座曾以漁港聞名的城市,正經歷著海洋經濟的世紀轉型。四百年前閩粵漁民揚帆於十字門水道,如今只剩百艘漁船在柴油補貼與觀光浪潮間搖擺,漁業的呼吸從未如此沉重,卻也從未停止尋找新生的可能。 漁船歸航渡歲(1983年)。(澳門記憶官網圖片)

漁船歸航渡歲(1983年)。(澳門記憶官網圖片)

漁火搖曳的黃金年代

16世紀的澳門被稱為「濠鏡澳」,這片位於珠江口西岸的天然避風港,因盛產牡蠣得名。明朝《粵大記》記載,每逢漁汛期,數百艘閩粵漁船在此集結,形成「船桅如林,炊煙蔽日」的景象。葡萄牙商船到來後,漁業與貿易深度捆綁——漁民將鮮魚製成耐儲存的鹹魚、蝦醬,通過葡萄牙商船銷往馬六甲與印度果阿,換回胡椒與象牙。至20世紀中葉,澳門漁業迎來鼎盛期。五百艘漁船在內港吞吐如梭,漁業貢獻全澳四分之一生產總值,造船廠、魚欄、冰廠構成完整產業鏈。老漁民回憶:「颱風天返港,燈火從媽閣廟一直亮到青洲塘,整片海都是漁船。」但隨著城市化推進、海洋污染加劇,傳統漁業逐漸式微。至2023年,澳門登記漁船僅剩百餘艘,漁業人口老齡化問題凸顯。

浪潮退去的生存掙扎

1953年,澳門引進首艘柴油動力拖網漁船「海豐號」,單日捕撈量達2噸,是帆船時代的20倍。但科技紅利伴隨生態代價:1960年代全澳柴油船增至300艘,密集拖網作業使近海漁場極速退化。1970年代珠江口大規模填海造陸,澳門海域面積縮減近四成。產業危機在1990年代總爆發,1992年珠江口爆發赤潮,澳門漁獲量暴跌至年產1500噸,不足鼎盛期15%。更嚴峻的是人力斷層,年輕一代寧願在賭場發牌也不願繼承風浪生涯,漁工缺口迫使業主僱用外省勞工。漁民後代陳逸鋒坦言:「我的同齡人中,幾乎無人繼承父輩的漁船。」政府近年通過柴油補貼、免息貸款推動漁業轉型,並開發「漁家樂」旅遊專案。休漁期間,漁民將漁船改造為觀光船,帶領遊客體驗捕撈、講述漁村故事。這種「文化+生態」模式,既為漁民創收,也讓公眾重新認識漁業價值。 荔枝碗船廠舊址打造文化空間。 (文化局圖片)

荔枝碗船廠舊址打造文化空間。 (文化局圖片)

現代浪潮中的突圍實驗

2017年成為轉型分水嶺。澳門政府劃定85%海域為生態保護區,傳統漁業被迫「上岸」。漁民將危機化為商機:船主何美芬將拖網船改裝為「海上教室」,與學校合作開展海洋教育,學生可親手測量魚類體長並錄入資料庫,這種「漁業+科普」模式大獲成功。澳門大學與阿里巴巴合作開發「 AI識魚系統」,漁民用手機拍攝魚群即可獲品種與市場價分析。在九澳灣養殖場,工程師測試「深海抗浪網箱」,透過感測器監控水溫與溶氧量,2024年石斑魚成活率達92%,較傳統網箱提升35%。与此同時,政府通過『漁民休漁期培訓計畫』,為轉型漁民提供技能支撐。數據顯示,自2009年計畫實施以來累計培訓超6,500人次, 2025年津貼額度提升至10,500澳門元,助力漁民從捕撈者轉型為海洋導遊或文化導覽員。最富戲劇性的轉型在文化領域。荔枝碗船廠舊址被活化為文創園區,機械臂雕刻的3D木船模型,與老師傅手作榫卯船模並置展覽。83歲船匠梁伯的絕活「水密隔艙」登上國家地理頻道,他說:「以前造一艘船養活全家,現在造模型養活非遺。」

漁文化的根脈與新生

四百年潮起潮落,澳門漁業從謀生技藝昇華為海洋文明的精神圖騰。這片土地上的漁文化,凝結著「與海共生」的古老智慧——從月相捕魚的時令法則,到夏三月禁漁的生態自覺,漁民以敬畏之心詮釋永續之道,恰與當代可持續發展理念遙相呼應。其價值不僅在於非遺技藝的存續,更在於為現代社會提供了一面鏡像:如何在工業文明中重拾與自然的對話。漁文化更是澳門的身份密碼。魚行醉龍節的狂歡、朱大仙水面醮會的虔誠,這些流淌於血脈的儀式,將個體生命與海洋信仰編織成共同記憶。傳承的真諦,在於將文化基因注入時代脈搏。澳門漁人將拖網船變為海洋教室,把榫卯工藝嫁接3D列印,以AI解碼潮汐密碼,正是以創新激活傳統的範本。漁火搖曳四百年,澳門以實踐證明:真正的文化生命力不在固守,而在於與潮汐共舞的從容。當一代人從漁歌中讀懂敬畏、在織網時觸摸韌性,這座城市便找到了錨定數位洪流的根脈——那是向海而生的智慧,是風浪中傳承的勇氣,更是文明對未來的溫柔期許。潮汐不息,漁火永續。