在人工智能(AI)快速滲透的數位時代,深度偽造(deepfake)技術正重塑輿論與媒體生態。近期,美國主流媒體霍士新聞(Fox News Channel)與Newsmax相繼因誤用AI生成影片而陷入爭議,事件凸顯新聞行業在AI時代面臨的真實性危機。

事件起於霍士新聞一則報道。該台在本月初播放了一段關於美國「補充營養援助計劃」(SNAP)受益者因政府關閉而表達不滿的新聞,影片內容看似來自社群媒體,但事後被網友發現,其中至少有部分畫面疑似由AI生成。經專家分析,這些片段中人物動作不自然、口型與聲音略有錯位,呈現出典型的深度偽造特徵。

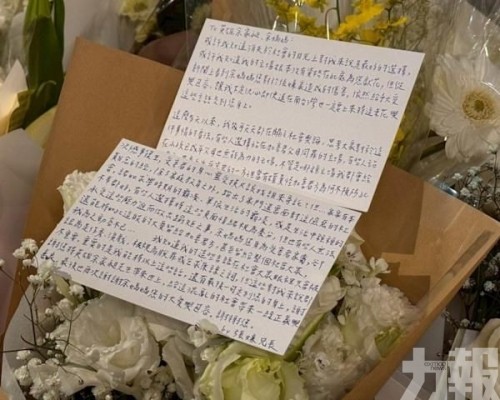

隨著質疑聲浪擴大,霍士新聞在報導發布48小時內悄然修改文章,並於底部添加編輯註解,承認部分影片為AI生成畫面,強調「未及標註為技術性疏漏」。該台隨後發表聲明表示,將「加強內容審核機制」,確保未來報導中對AI素材採取明確標註。

然而,事件並未止於此。保守派媒體Newsmax也被發現播放了類似片段,引發輿論進一步討論:保守派媒體是否特別容易受到AI假內容的影響?學者指出,這類影片往往以「迎合既有信念」的方式塑造情緒化場景,使觀眾更容易接受其真實性。「AI不僅能製造假新聞,更懂得製造共鳴,」美國紐約大學傳播學者艾米・坎寧(Amy Canning)指出。

美國尚無AI內容標示規範

這並非個案。Meta首席AI科學家楊立昆(Yann LeCun)近日也在社群平台上分享一段疑似AI生成的影片,內容顯示紐約市警察與美國移民與海關執法局(ICE)人員對話,但網友迅速指出影片動作不連貫、光影異常。雖然LeCun尚未正式回應,但事件再次引發對AI內容真偽辨識的社會性焦慮。

與此同時,AI生成技術的普及與監管缺位形成鮮明對比。多數大型AI公司尚未對外輸出的生成模型設置有效限制,導致網路平台上各式虛構影片層出不窮。儘管拜登政府曾在2024年討論AI標識制度,但在2025年特朗普重返白宮後,監管議題明顯降溫,目前尚無聯邦層面的具體規範。

特朗普本人對這一議題的態度也引發外界批評。據《紐約時報》報導,他在最近一次白宮新聞發布會上開玩笑說:「以後如果有我不喜歡的影片,我就會說那是電腦生成的。」這句話雖語帶幽默,卻凸顯出AI技術被政治化運用的潛在風險。

專家指出,AI生成內容的難辨真假,正逐步侵蝕公眾對媒體與資訊的信任。根據美國皮尤研究中心的最新調查,約68%的美國成年人表示「曾懷疑自己看到的新聞畫面可能是AI生成」,而其中超過三分之一的人「不再完全相信影像證據」。

在科技競速與輿論混亂之間,如何建立AI內容標識機制與行業自律制度,成為新聞產業刻不容緩的挑戰。分析認為,若缺乏透明與問責,AI假內容將進一步撕裂政治與社會共識,使「真相」成為最昂貴的稀缺資源。

目前,包括歐盟與日本在內的多國已啟動AI內容標識政策研究,要求媒體與平台在使用生成內容時註明來源與生成技術。美國媒體學者呼籲,應將AI透明化納入行業標準,確保在數位時代,真實仍是新聞的底線。 (編輯部)