澳門鏡湖醫院於5日下午三時半舉行發佈會,公佈澳門首例確診先天性血栓性血小板減少性紫癜(cTTP)個案,並宣布成為粵港澳大灣區首個引入ADAMTS13酶替代療法(ERT)的醫療機構。是次發佈會由鏡湖醫院院長李鵬斌、副院長張振榮、黎启盛、院長助理潘寶全、兒科副主任、兒科副主任顧問醫生李靜兒、副主任顧問醫生陳彥、兒科主任助理黃健星等院領導及兒科專家團隊共同出席。

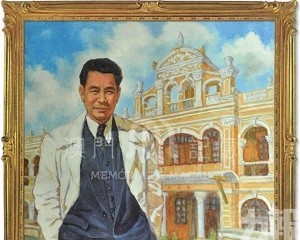

澳門鏡湖醫院舉行發佈會,公佈澳門首例cTTP個案,並宣布成為大灣區首個引入ADAMTS13酶替代療法(ERT)的醫療機構。

澳門鏡湖醫院舉行發佈會,公佈澳門首例cTTP個案,並宣布成為大灣區首個引入ADAMTS13酶替代療法(ERT)的醫療機構。

鏡湖醫院副院長張振榮致辭。

鏡湖醫院副主任顧問醫生陳彥致辭。

張振榮在會上宣布,鏡湖醫院將引入治療cTTP 的創新藥物——注射用阿帕達酶α(重組人ADAMTS13蛋白)。他指出,這是一種由基因突變引發的罕見、危及生命的血栓性微血管疾病,由於基因缺陷導致體內蛋白酶嚴重缺乏,血液中易形成微血栓,可迅速引發血小板減少、溶血性貧血及多器官損傷,急性發作時死亡率極高。

「重症患者會因反復血栓事件導致持續性器官損傷,甚至早逝。」張副院長強調,注射用阿帕達酶α可特異性補充患者血漿中蛋白酶的活性,從而降低臨床風險。該藥已在美國、歐洲等地獲上市許可,用於兒童和成人患者的酶替代治療。

張振榮進一步表示,隨著「港澳藥械通」政策實施深化,內地患者可通過在鏡湖醫院診療,受惠於這一尚未在中國內地上市的創新藥,使鏡湖醫院成為連接港澳與內地罕見病診療資源的重要樞紐。

鏡湖醫院兒科副主任顧問醫生陳彥解釋,血栓性血小板減少性紫癜(TTP)是一種罕見血液疾病,每百萬人中約2至6人發病。其主要特徵為全身小血管內形成微小血栓,導致血小板消耗、紅血球破壞,並影響多個器官功能。

陳彥醫生生動比喻:「ADAMTS13酶如同『剪刀』,負責切割血漿中超大型von Willebrand因子多聚體。若缺乏此酶,將導致微血管內形成血小板血栓。」

cTTP佔TTP個案5%,由ADAMTS13基因突變引起。陳彥醫生指出,患者急性發作期可能出現五聯征,臨床表現包括出血、溶血性貧血、神經精神症狀等,若未經治療,死亡率高達90%。

傳統治療主要透過血漿輸注,但頻繁輸注增加感染風險,且無法提供穩定酶水平。新引進的酶替代療法使用重組ADAMTS13蛋白,特異性補充患者血漿中ADAMTS13活性,能有效減少血小板微血栓形成。

陳彥醫生引述《新英格蘭醫學雜誌》研究指出,阿帕達酶α在預防性治療中,相較標準療法顯著降低TTP發生率,能提供更穩定的ADAMTS13 活性水平。

澳門首例cTTP個案為一名14歲男性患兒。患者出生後25小時出現皮膚黃染加重,檢查顯示血小板僅13.9×10^9/L。經治療後好轉,過去曾7次因感染後發熱及血小板減少入院。今年檢查顯示ADAMTS13酶活性僅3.93%,基因檢測最終確診。病人現時情況穩定,日後若有需要可應用新療法。

張振榮副院長強調,醫院將秉持「濟世為懷,救死扶傷」精神,積極承擔大灣區醫療協作使命,持續推進醫療創新與區域協作,守護居民健康。

發佈會吸引大批業界代表及市民大眾到場。