內地服裝電商近來興起一股「巨型吊牌防退貨」風潮,大量衣服上被掛上與A4紙相近大小的硬質吊牌、滿版警告文字,甚至有商家在拉鏈上加設密碼鎖。這些看似荒誕的設計,其實是商家對抗「穿完再退」的「白嫖黨」的自保手段。然而,甫推出不久,就有商家無奈承認:不少消費者成功破解,使效果大打折扣。

據《南方日報》報道,四川一間吊牌生產商透露,今年「雙十一」前的三個月,這類巨型吊牌訂單激增至七八十萬套,需求量暴漲。背後原因在於商家長期承受高額退貨率,部分源於品質問題,但也存在大量惡意使用七天無理由退貨制度的行為。廣州一名女裝網店老闆李小姐指出,店舖年銷售額約800萬元(人民幣),退貨率卻高達75%,「不少買家是穿夠七天再退,甚至為拍照、參加活動而購買,活動結束後立刻退貨」。

惡意退貨屢見不鮮

市場上有不少極端案例。山東菏澤一名賣家曾遭遇沈陽某職校60多名學生集體購買服裝參加運動會,結束後又以「品質問題」為由集體退貨;商家收到的衣服滿是泥土與草屑,卻仍需接受退貨。最終該產品連結被平台封禁三個月,損失約8,000元。

亦有商家分享,買家聲稱品質問題要求退款,寄回的卻是廉價拖鞋。向平台舉證卻被要求提供難以預先準備的「開箱影片」,最終平台採取「各打五十大板」處理,但依然扣除商家部分貨款,使微利生意更添壓力。

七天無理由退貨制度本意是保障消費者權益,但在執行上卻成為部分「白嫖黨」的工具。面對制度失衡,巨型吊牌成為商家低成本的應急策略。該類吊牌單套成本約兩毛,據商家反映,能使惡意退貨率從42%降至18%,對一些小規模商家而言,是效果明顯的「防白嫖神器」。

吊牌風潮引發道德爭議

巨型吊牌的流行也引發連鎖爭議。吉林一名鄧女士因被拍到背包上仍掛吊牌,被網友誤認為是惡意退貨人士,遭到網暴,更被稱作「吊牌姐」。事後她澄清,吊牌其實是一張失聯兒童尋親卡,希望外界勿過度解讀,凸顯輿論環境的敏感與道德審判的偏差。

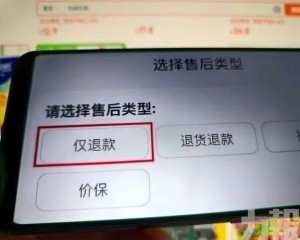

然而,巨型吊牌並非萬能。有網友直言,「同事把吊牌用夾子固定在衣服內側,照樣穿了幾天再退」,顯示消費者的「反向操作」已讓商家防不勝防。網路社群中更出現教學影片,示範如何「無痕拆吊牌」、「翻新吊牌」、「吊牌二次黏合」等方式破解。

退貨機制失衡下的惡性循環

吊牌風潮表面上是商家對抗少數惡意消費者,但實際上折射出平台退貨機制失衡,長期偏向買家的結構性問題。若買家利用制度漏洞任意退貨,商家為求生存勢必不斷升級「防退貨」措施,包括吊牌加大、吊牌更嚴密化甚至「一衣一碼」制度。惡性循環之下,正常消費者的購物體驗將持續惡化,平台生態也難以健康發展。 (編輯部)