今年內地雙十一消費氣氛冷清,但一場新的電商亂象卻迅速升溫——部分買家利用 AI 生成假圖向商家申請「僅退款」,成為今年最受商家抨擊的惡性事件之一。多個平台商家反映,近期收到大量疑似 AI 合成的「瑕疵圖片」,部分甚至帶有未刪除的浮水印,令外界震驚 AI 技術被濫用的速度與規模。

所謂「僅退款」,指買家無需退貨即可獲得退款的售後方式。此原本用於生鮮、易腐品類,後擴展至多個品類,旨在保護消費者體驗。然而隨着濫用情況增多,今年4月起平台端雖已弱化該機制,但商家仍需自行處理用戶提出的僅退款申請,風險壓力仍集中在商家端。

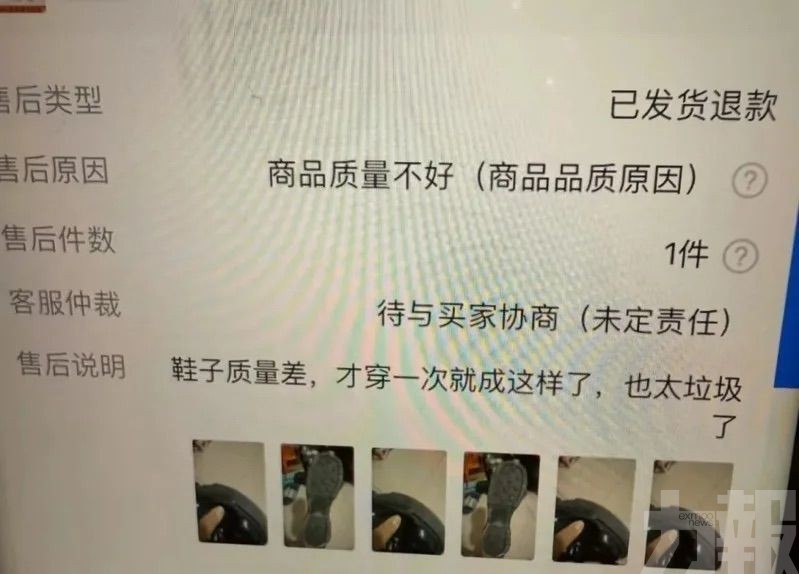

今年雙十一期間,AI 作假圖片成為新的惡意手段。部分買家利用圖像生成工具將商品「加工」成破損狀態,再以此申請退款。例如,有賣襪子的商家收到的照片顯示襪子被「染色」,經放大後才發現明顯 AI 痕跡;亦有商家遭遇買家提交AI生成的瑕疵洗鼻器照片,但生成器浮水印未刪除;部分水果商家甚至收到「發霉水果」圖片,被指「惡心至極」。

更有買家為避免承擔七天無理由退貨運費,直接用 AI 生成瑕疵圖以「貨不對板」為由申請退貨退款,使得僅退款被濫用為逃避運費的一種方式。

衝擊遠超想像

對許多小微商家而言,這類行為造成的衝擊遠超外界想像。以單價 20 元的去污劑為例,在扣除運費、平台佣金、包材及廣告成本後,實際利潤僅2至3元。一旦遭遇惡意僅退款,商家不僅需承擔完整成本,還可能因指標異常被平台扣分,損失相當於一整天辛苦服務十多單的利潤。

在城中村租屋經營網店的夫妻商家便直言,一次惡意退款可能「吃掉一天全部收入」,大量小店在雙十一後紛紛反映承受能力逼近極限。

電商行業學者指出,此類行為本質上已非「薅羊毛」,而是直接偽造證據、具有欺詐性質。《電子商務法》明確禁止惡意退貨及欺詐行為,但在現階段,AI 作假仍讓平台難以迅速判定真假,形成執法與舉證難題。

平台與商家也在探索防範措施,包括要求退貨需啟動 APP 內建相機拍攝、強制多角度拍攝、增加 AI 偵測模型等,但目前只能視為暫時手段。專家認為,未來若生成式 AI 進一步提升,偽造圖片或視頻可能更難分辨,電商證據體系與信任機制將面臨更大挑戰。

AI 技術本應提升效率與公平,如協助修復老照片、改善設計流程、提升教學與醫療文書效率。然而此次亂象凸顯其被濫用後的風險,也反映出在低門檻、高流量的電商環境中,一些人利用技術騙取小額利益,卻造成商家較大損失,揭示網絡交易中「信任成本」正在上升。

多名商家呼籲平台建立更完善的 AI 偵測與申訴機制,並加強惡意行為的懲戒力度,以避免「科技助詐」成為新常態。業界亦擔憂,若 AI 偽圖問題持續蔓延,最終受害的不僅是商家,更可能侵蝕整個電商生態的信任基礎。 (編輯部)